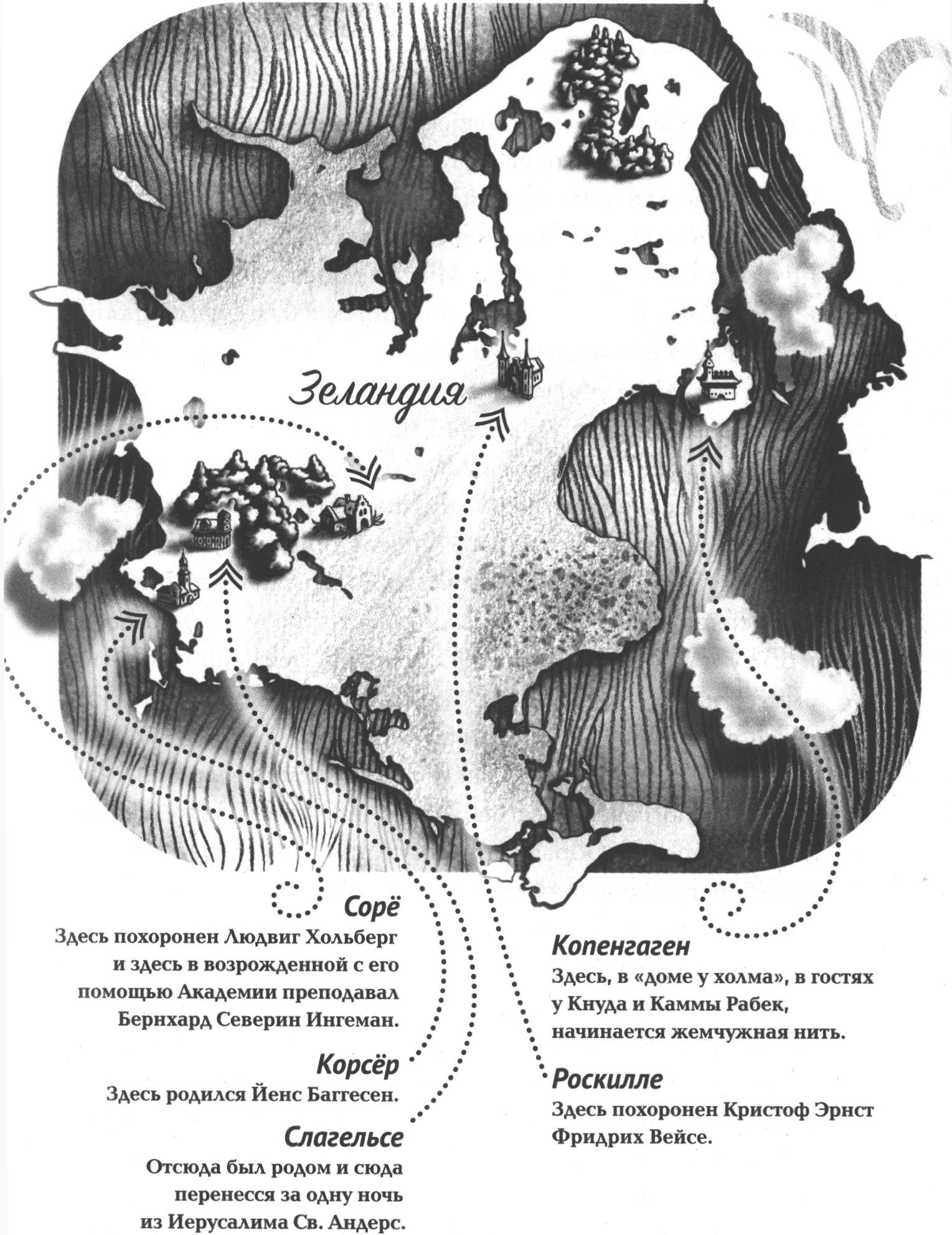

Дания: Копенгаген — Роскилле — Сигерстед — Сорё — Слагельсе — Корсёр

Отсканируйте QR-код, чтобы открыть электронную карту

«Обрывок жемчужной нити» — в каком-то смысле предвестник голливудского «Титаника»: хочешь популяризировать историю — подай ее в формате романтических бабушкиных мемуаров. Андерсен справляется с этой задачей блестяще: воспоминания бабушки из второй части «Обрывка» настолько яркие и живые, что кажутся настоящей, невыдуманной биографией. Но особенно сильно они трогают, если сопоставить их с реальностью — взаправдашней историей андерсеновских бабушек и дедушек, которая, увы, подобной пасторальностью не блещет.

Бабушка Андерсена по материнской линии познакомилась со своим первым мужем в долговой тюрьме, а когда овдовела, то второй раз вышла замуж за шляпника, подрабатывавшего в Оденсе ночным сторожем. Однажды ночью на него напали четверо представителей «золотой молодежи», возвращавшиеся с бала-маскарада (привет Энтони Бёрджессу). Несчастный сторож был избит до полусмерти и лишился своего моргенштерна, начальство же вменило ему инсценировку разбойного нападения с целью сокрытия халатности, повлекшей за собой утерю табельного оружия. Историю раздули в газетах, дед остался без работы и вынужден был переехать с женой в Богенсе (Bogense), где через четыре года умер в нищете. Совсем непохоже на историю героев «Обрывка».

Со вторым дедом, по отцовской линии, было не лучше: тот не очень дружил с головой. И если поначалу милые дедушкины выходки типа беготни по улицам в бумажных шляпах тянули максимум на городского сумасшедшего, то впоследствии ситуация усугубилась настолько, что родственникам пришлось сдать его в сумасшедший дом. При данном заведении был сад, за которым в качестве подработки ухаживала жена несчастного, вторая бабушка Андерсена, и иногда она брала туда с собой внука (с бабушкой никакой сумасшедший дом не страшен). В андерсеновских воспоминаниях о детстве ей посвящено столько добрых слов, что сразу думаешь: если и был у «сказочной» бабушки прототип, то именно она — несмотря на то, что и ее брак был далек от счастливого союза главной героини с пробстом из Ассенса.

Впрочем, рассказ этот, несмотря на заглавие и романтическую линию, совсем не о бабушке с дедушкой и даже не о железной дороге. «Обрывок жемчужной нити» представляет собой географический срез истории датского Золотого века. В этом смысле он идеально дополняет «Маленького Тука» (см. соответствующую главу): в этих двух историях показаны почти одни и те же города, просто с разных ракурсов. Такая трактовка объясняет, почему Андерсен упоминает Копенгаген только в контексте Эленшлегера и Рабека, Роскилле — в контексте Вейсе, Сорё — в контексте Хольберга и Ингемана, а Корсёр — в контексте Баггесена. «Обрывок жемчужной нити» — это посвящение Андерсена культуре своей страны и великим землякам и современникам, большинство из которых он, кстати, не только застал, но и знал лично. А железная дорога — всего лишь связующая нить.

Поехали?

Копенгаген: «дом у холма»

За большей частью персонажей «Обрывка жемчужной нити» и ходить-то далеко не надо, не то что на паровозе ездить — разве что прокатиться на хваленом копенгагенском метро. Когда-то при удачном выборе момента можно было даже застать их всех (ну, кроме Людвига Хольберга, Абсалона и Хагбарда с Сигне) в одном месте, а именно в литературном салоне Кнуда и Каммы Рабек. А собирались они в том самом «доме у холма» во Фредериксберге, который Андерсен называет «Хижиной Филемона и Бавкиды».

История эта началась с Филемона, то есть Кнуда Рабека. Он, как и Андерсен, изначально думал стать актером, но в Королевский театр его не приняли — внешностью не вышел. Однако Рабек был упрям и от театра не отступился, решив переквалифицироваться в драматурги (никого не напоминает?). С драматургией, правда, тоже не заладилось, зато внезапно стали набирать популярность его критические статьи — и так слово за слово Кнуд Рабек стал именитым критиком, литературным советником Королевского театра и издателем целых двух журналов по искусству («Минерва» и «Датский зритель»), «Дом у холма» (Илл. 1) (его, кстати, до сих пор так и называют — Bakkehuset) был прежде гостиницей, весьма удачно располагавшейся по дороге из Копенгагена в Роскилле. Кнуд Рабек поначалу числился там постоянным жильцом, а потом, по-видимому, решил, что это выходит слишком дорого, выкупил весь дом и сам стал сдавать комнаты местному культурному бомонду, — естественно, при таком раскладе грех было не организовать там же и салон. Андерсен стал вхож туда благодаря своей подруге детства Лауре Тёндур-Лунд (см. главу про сказку «Под ивой») и настолько усердно выступал перед тамошними завсегдатаями, что даже заработал себе среди них прозвище «Маленький Декламатор». Общаться с хозяином дома лично Андерсену, правда, так и не довелось, и тем не менее именно Рабек, будучи членом дирекции Королевского театра, заметил проблески таланта в одной из его безжалостно завернутых пьес и выхлопотал начинающему автору стипендию на обучение в гимназии, чтобы посмотреть, что из него выйдет. Вышло хорошо, и в благодарность от Андерсена «дом у холма» стал первой из описанных им «жемчужин».

Холм, благодаря которому дом получил свое прозвище, тоже непрост — это тот самый Солнечный холм (Solbjerget), на котором Кристиан Лонгомонтан изначально планировал построить Круглую башню (см. главу про «Огниво»). В итоге ее построили ближе к университету, но холм тоже пригодился: полвека спустя на нем возвели нынешний Фредериксбергский дворец (Илл. 2). В 1716 году Фредерик IV принимал там Петра I, а еще век спустя в примыкающем к дворцу Фредериксбергском саду превратился в жаворонка полицейский писарь из «Калош счастья». Но Андерсен ссылается на дворец не только как на ориентир для поиска «дома у холма». Рассказывая о датском Золотом веке, он не мог не упомянуть поэта Адама Эленшлегера, отец которого в конце XVIII века занимал пост управляющего Фредериксбергским дворцом и действительно жил с семьей неподалеку — отсюда и ремарка про «отчий дом Эленшлегера». Теперь понятно, что памятник автору слов датского гимна — этакий бронзовый щеголь в широкополой шляпе (Илл. 3) и с тросточкой — делает на одной из боковых аллей в саду Сёндермаркен (Søndermarken), отходящей от дворца на юго-восток, как раз в сторону «дома у холма».

Вот близ холма, где возвышается дворец Фредерика IV, где стоит отчий дом Эленшлегера, блестит на лесной поляне в Сёндермаркене одна из этих жемчужин; прозвали ее «Хижиной Филемона и Бавкиды», т. е. хижиной любящей супружеской четы. Здесь жил когда-то Рабек со своей женой Каммой.

Андерсен пишет, что к моменту рассказа дом четы Рабек превратился из «приюта ума» в «теплицу для больных растений». И действительно, после смерти Кнуда Рабека в 1830 году в «доме у холма» некоторое время располагалась психиатрическая больница. После ее переезда здание постепенно пришло в запустение — вплоть до того, что одно крыло пришлось снести. Однако в 1925 году «дом у холма» вновь открыл свои двери, но уже в качестве музея, где каждому именитому гостю отведена отдельная комната. Посещение музея станет отличной теоретической подготовкой к дальнейшему путешествию по «жемчужной нити». Впрочем, там любо-дорого и просто посидеть на скамейке во дворе: дом расположен в небольшой ложбине и буквально утопает в зелени сада, прямо над головой раскинул свои ветви роскошный каштан, вокруг кованые фонари и цветущие клумбы... Двор, кстати, можно пройти насквозь: через задворки сада на юг ведет узкая потайная тропинка. Если продеретесь сквозь кусты, выйдете как раз на Новую Калсбергскую улицу (Ny Carlsberg Vej) — угадайте, что там находится.

Подкрепившись, пройдем еще с полкилометра на юго-восток — и упремся как раз в железнодорожную станцию Энгхаве (Enghave). Теперь можно и в Роскилле!

Роскилле: Вейсе и его бук

Казалось бы, к тайнам и красотам Роскилле, явившимся во сне маленькому Туку (см. соответствующую главу) и добавить-то особо нечего: тут тебе и Беовульф, и родники, и королевская усыпальница... Однако есть еще один персонаж, которого Андерсен должен был упомянуть — как в контексте Роскилле, так и в контексте Золотого века. Это композитор Кристоф Эрнст Фридрих Вейсе. Но к нему самому мы подойдем, как обычно, издалека.

Перебравшись подростком в Копенгаген, Андерсен взялся строить карьеру своей мечты с одержимостью раненого слона. Еще бы: нет ничего страшнее для честолюбия, чем насмешки, а их на случай позорного отступления заготовили дома в избытке. Однако, несмотря на все рвение, юноше не удалось с ходу попасть не то что в театральную труппу — даже в подмастерья к столяру. На этом фоне он поначалу изрядно скис, но вовремя вспомнил, что у него есть еще одна неразыгранная карта — голос. (Дома, в Оденсе, Андерсен много упражнялся в пении и всякий раз получал хвалебные отзывы от тех, кто его слышал.) Узнав из газет, что директором оперной студии Королевского театра является Джузеппе Сибони, Андерсен решил не размениваться на мелочи и, раздобыв адрес, заявился прямо к Сибони на квартиру, где тут же и продемонстрировал свой талант. Юное дарование умилило не только хозяина, но и случившихся у него гостей, в числе которых были поэт Йенс Баггесен (см. ниже про Корсёр) и вышеупомянутый Вейсе. Компания решила поддержать целеустремленного юношу и собрала ему вскладчину некоторое финансовое подспорье; Вейсе при этом досталась роль казначея, а Сибони даже подрядился кормить Андерсена и давать ему уроки пения. Певца из него, правда, так и не вышло: через несколько месяцев у Андерсена началась возрастная ломка голоса, и весь красивый план полетел в тартарары. А вот знакомство с Вейсе даром не прошло: став одним из первых его благодетелей, композитор продолжал помогать Андерсену до конца своих дней.

...Мы отыщем на кладбище, мимо белых стен которого мчится поезд, скромную надгробную плиту; под нею почиет царь органистов, обновитель датского романса. Роскилле, город, где почиют короли, твоей жемчужиной является скромная могила; на плите, покрывающей ее, высечены лира и имя: Вейсе.

Андерсен и Вейсе часто виделись, в том числе в вышеупомянутом «доме у холма». Принято даже считать, что они дружили, хотя сам Андерсен в своих записях сетует, что близких отношений с Вейсе у него «как-то не установилось». Их во многом объединял образ жизни: оба они при внешней общительности были людьми замкнутыми, хотя это и способствовало высокой творческой продуктивности. В «Обрывке жемчужной нити» Андерсен пишет о Вейсе как о «короле органистов» и одновременно «обновителе датского романса» — такое сочетание поначалу настораживает, но потом заглядываешь в «послужной список» Вейсе и уже не удивляешься: органист копенгагенского собора Богоматери и придворный композитор, блестящий пианист-импровизатор, автор семи симфоний, шести опер, трех с лишним десятков кантат, нескольких музыкальных комедий и множества песен (в том числе романсов на стихи того же Эленшлегера), Вейсе по праву заслужил звание одного из самых выдающихся датских композиторов XIX века. Кстати, над одним из произведений Вейсе и Андерсену даже случилось поработать вместе: задумав написать оперу по «Кенильворту» Вальтера Скотта, Вейсе поначалу заказал либретто Йохану Людвигу Хейбергу, но с его стороны дальше обещаний дело не пошло, и пришлось перепоручить всю работу Андерсену. Тот, правда, получил за свое либретто немало тумаков, но не отступился — честь сотрудничать с Вейсе была для него достойной компенсацией.

В чем взгляды Андерсена и Вейсе не совпадали радикально, так это в вопросе путешествий. Вейсе был в этом отношении «настоящим датчанином»: все его перемещения ограничивались поездками из Копенгагена в Роскилле, в гости к знакомому семейству. На рассказы Андерсена о дальних странах Вейсе только отшучивался: нечего, мол, транжирить деньги на заграницу, все равно все путешествия заканчиваются дома. Вот на другие планеты или хотя бы на Луну — это да, а так — съездил в Роскилле, и довольно.

Вейсе настолько прикипел сердцем к Роскилле, что даже завещал себя там похоронить — на старом францисканском кладбище, под буком, что и было исполнено. Через пять лет после его смерти мимо кладбища пролегла железная дорога — выйдя с вокзала, как раз в кладбищенскую стену и упираешься (Илл. 4). Бук, видавший великого композитора, с тех пор разросся в два обхвата и дожил до нашего времени. Еще с десяток лет назад можно было послушать, как ветер шумит в кроне этого живого свидетеля Золотого века, но, увы, ничто не вечно: дерево начало погибать, и в 2006 году его обрезали и превратили в памятник, зачистив толстые ветви от коры и «завив» их окончания на манер головки виолончельного грифа. Теперь его так и зовут — «бук Вейсе», а рядом с могилой растет новый, молодой. Не в этом ли истинное бессмертие?

Сигерстед: Хагбард и Сигне

На пути из Роскилле в Сорё железная дорога проходит через Рингстед (Ringsted) — и это, пожалуй, единственная жемчужина, оказавшаяся на нитке чуть ли не чисто формально. Дело в том, что рассказывать о Рингстеде в контексте датского Золотого века совершенно нечего — да и вообще, свое отношение к этому городу Андерсен исчерпывающе выразил еще в «Калошах счастья» (вновь вспоминаем советника Кнапа, которому что средневековый Копенгаген, что Роскилле с Рингстедом — все одно). Рельсам, однако, не прикажешь, и приходится как-то выкручиваться. В конце концов, не может же быть так, чтобы город не внес никакого вклада в национальную культуру? Но если не Золотой век, то какой тогда? Может быть, эпоха викингов?

И действительно, неподалеку от Рингстеда находится местечко Сигерстед (Sigersted), примечательное тем, что, по одной из версий, здесь разворачивались события известной скандинавской легенды о Хагбарде и Сигне. История эта — своего рода нордическая версия «Ромео и Джульетты», причем не уступающая шекспировскому сюжету в популярности: в какой-то период трагические песни о Хагбарде и Сигне распевали по всей Скандинавии. Особенно отличились шведы, у которых одно время (в XVII веке) это был чуть ли не самый распространенный фольклорный сюжет. Правда, как любая история, корни которой уходят глубоко в мохнатую древность, эта легенда претерпела немало трансформаций за первый десяток веков ее устного пересказа1. Дошло даже до того, что и за национальную принадлежность героев уже никто поручиться не мог: Сигне считали то датчанкой, то шведкой, Хагбарда — то шведом, то норвежцем2. В общем, всяк кулик хвалил свое болото, а далее вышло по Оруэллу: у кого тщательнее записано, тот и прав. (И в этом смысле «Обрывок жемчужной нити» еще и помог датчанам отыграть у шведов пару очков в этом многовековом споре.)

Диспуты о национальностях и вообще географической привязке событий «Хагбарда и Сигне» возникли не на пустом месте: топонимов, содержащих имена главных героев в различных их написаниях и комбинациях, по всей Скандинавии — пруд пруди. В одной только Швеции можно указать целых четыре места, претендующих на звание «того самого», — по одному в провинциях Халланд, Блекинге, Нерке и Уппланд; Норвегия и Дания тоже предлагают свои варианты, хотя и немного отстают по их числу. В чем все, однако, сходятся, так это в том, что резиденция короля Сигера, отца Сигне, где происходит основное действие легенды, должна была называться Сигерстедом (дословно — «Сигеров двор»). Места с таким названием есть и в Швеции, и в Норвегии, и в Дании — и в каждом из них, конечно же, обнаруживаются свои вещественные доказательства: «виселица Хагбарда», «колодец Сигне», одноименные курганы и холмы... Андерсен, естественно, пишет о датском Сигерстеде, хотя куда там мог причаливать челн Хагбарда, непонятно — это ведь самый центр Зеландии, до ближайшего моря отсюда километров тридцать.

На случай если вы не знакомы с сюжетом, одна из сохранившихся датских версий сказания звучит так. Хагбард и его брат Хаки были могущественными «морскими королями» — то есть, попросту говоря, пиратами (см., например, «Сагу об Инглингах» о похождениях таких же «королей»). Однако во время одного из походов что-то идет не по сценарию, и Хагбард в процессе завоевывает не только богатую добычу, но еще и сердце принцессы Сигне, дочери короля Сигера. Когда впоследствии к ней сватается некий знатный германец, Сигне отказывает ему, мотивируя тем, что обещала себя Хагбарду. Отвергнутый жених затаивает обиду и начинает плести козни, результатом которых становится его совместный с братьями Сигне поход против Хагбарда и Хаки. Из похода ни германец, ни братья Сигне не возвращаются, что ставит на планах влюбленной пары жирный крест: кровную месть никто не отменял. Стремясь во что бы то ни стало увидеться с возлюбленной, Хагбард совершает выходку, достойную пирата: переодевается девой-воительницей и, представившись посланницей своего брата, является прямо в пасть к медведю. Король не чует подвоха и позволяет переодетому Хагбарду пройти в покои принцессы, но одна из служанок распознает в нем неженские повадки (как у нас в «Василисе Микулишне», только наоборот) и доносит королю. Хагбарда пытаются схватить, он героически отбивается, но в конце концов оказывается пойман и приговорен к повешению за убийство королевских сыновей. И все бы ничего, не упусти король одну ключевую деталь: во время своего свидания Хагбард и Сигне успевают поклясться друг другу, что если им суждено будет встретить смерть, то они встретят ее вместе. Выполнить клятву в одностороннем порядке было бы обидно, и не особенно привыкший верить женщинам Хагбард устраивает напоследок еще одну авантюру — просит короля сначала вздернуть на виселицу его красный плащ, якобы чтобы посмотреть, как он будет смотреться на фоне утреннего неба. Король находит просьбу странной, но выполняет. Увидев из окна развевающийся на виселице плащ Хагбарда, безутешная Сигне поджигает светлицу и вешается вместе со всей своей прислугой. Завидев столб дыма, удовлетворенный Хагбард (наивный: Сигне ведь тоже могла запалить пустую светлицу) рассказывает обо всем королю. Тот в ужасе рвет на себе волосы, и одни слуги бегут вешать Хагбарда, другие — вытаскивать Сигне из огня. В общем, все умерли.

Так вот, теперь в двух с лишним километрах к югу от нынешнего Сигерстеда (и в трех — от железной дороги) возвышаются два неприметных кургана — если не знать, так и не догадаешься, примешь за обычные холмы. Первый называют курганом Хагбарда (Hagbards Høj), второй, соответственно, курганом Сигне (Signes Høj). Ученые, правда, датируют захоронения в них I—II веком до нашей эры, в то время как события «Хагбарда и Сигне» относят к V веку нашей, — но разве историческая правда может быть правдоподобнее истории трагической любви? Вот и маэстро Андерсен так считает.

«И душам их дано бродить в цветах...»

Сорё: храм науки, жемчужина поэзии

О «городе в бутылке» Сорё (Sorø) нам тоже уже кое-что поведал сон маленького Тука (см. соответствующую главу), однако в «Обрывке» Андерсен уделяет больше внимания ее «донышку», где «краснощекие юноши учатся разной премудрости». Речь идет об Академии Сорё, история которой напрямую связана с личностями еще двух выдающихся датских писателей — Бернхарда Северина Ингемана и Людвига Хольберга. Одно упоминание этих имен уже дает «культурный портрет» города; для завершения картины остается только описать местные романтические пейзажи, что Андерсен и делает, доверяя, впрочем, эту часть рассказа ностальгирующей бабушке. Но об этом чуть погодя, а пока о «дворце науки».

Академическая история Сорё началась чуть ли не с самого его основания: именно здесь, в западной пристройке к монастырским воротам (Илл. 5), «датский Нестор» Саксон Грамматик в XII веке писал свои «Деяния данов». Когда четыре века спустя случилась Реформация и вся собственность монастыря Сорё была конфискована в пользу короны, на базе бывшего монастыря организовали школу-интернат для мальчиков. Вскоре по указу короля Кристиана IV интернат был преобразован в «рыцарскую академию» (читай — академию государственной и военной службы). В планы короля входило взрастить из нее второй университет, но этому помешало плачевное состояние экономики после датско-шведских войн: без должного финансирования академия вскоре зачахла и коллапсировала обратно в школу. Однако, к счастью, еще примерно век спустя на сцене появился «самый европейский из датчан» — Людвиг Хольберг.

«Чудный Сорё, в венке из лесов!» Монастырски-тихий городок выглядывает из-за обросших мхом деревьев.

Пушкин в свое время жаловался, что его угораздило «родиться в России с душою и талантом». Дания, по опыту Андерсена, в этом смысле тоже не мед, но вот Хольберг, скажем, родился вообще в Норвегии — и это ему ничуть не помешало. В одиннадцать лет оставшись круглым сиротой, он перебирается из Бергена в Копенгаген, где проходит университетский курс теологии (не карьеры ради, а скорее документа для), параллельно самостоятельно изучая иностранные языки, историю и право. К двадцати он заканчивает университет и отправляется за границу — много путешествует, в том числе пешком, изучает местную культуру, посещает лекции в университетах, копается в библиотеках. Везде наблюдает, слушает, дискутирует, записывает. Живет за счет подножного корма: преподает языки и музыку, сопровождает знать в поездках. После нескольких лет такого кочевого существования в 1708 году возвращается в Копенгаген, оседает там — и начинает писать. Пишет он на протяжении всей жизни: поначалу преимущественно исторические исследования и эссе (и в 1717 году получает должность профессора истории в Копенгагенском университете), потом сосредотачивается на сатире и комедиях для сцены (и благодаря им зарабатывает себе славу «датского Мольера»), а на закате дней переключается на философию. Со своих трудов Хольберг имеет немаленькие гонорары (его научные работы распространяются по платной подписке, а комедии составляют костяк репертуара Королевского театра, пока его не прикрывают в 1728 году), но к деньгам относится без вожделения. Живет холостяком, без излишеств, сбережения инвестирует — сначала в торговлю, а потом и в недвижимость.

Когда же приходит время писать завещание, возникает вопрос: кому может оставить свое состояние человек, не имеющий семьи? И тут Хольберг находит общий язык со сторонниками возвращения школе в Сорё академического статуса (попытки к тому предпринимались и раньше, но всякий раз упирались в недостаток финансирования). Казалось бы, рядом уже есть Копенгагенский университет — зачем множить сущности? Но не исключено, что решение Хольберга было принято с дальним прицелом. Известно, что его взгляды на образование не совпадали с традиционным культом зубрежки, так что, возможно, он видел в возрождении Академии Сорё шанс реализовать свои педагогические идеи в более гибкой и прогрессивной среде, нежели Копенгагенский университет. (Кто хоть раз пытался что-то изменить в коллективе из более чем полусотни человек, тот поймет.) Так или иначе, сошлись на том, что Хольберг завещал доход со всех своих имений в пользу Академии, за что получил право голоса в организационных вопросах (включая назначение профессоров), освобождение от налогов на недвижимость, титул барона, а впоследствии и место в монастырской церкви (Илл. 6), рядом с Вальдемаром IV и епископом Абсалоном (см. все ту же главу про «Маленького Тука»). Отсюда и андерсеновское упоминание Сорё как города, «хранящего прах Хольберга».

Потом мы пошли в Сорё и разыскали Эмиля. Вот-то обрадовался он нам, а мы ему! Как он был мил, внимателен к нам! Вместе пошли мы в церковь, где находится могила Абсалона и гробница Хольберга, осматривали старинные надписи на стенах, сделанные монахами...

Период благоденствия Академии, начало которому положило в 1747 году хольберговское завещание, прерывается через шестьдесят с лишним лет, когда сильный пожар полностью уничтожает центральную часть здания. Ремонтные работы ведутся более десяти лет, и наконец в 1825 году Академия открывается снова — тем самым «могучим лебедем», которым и застает ее Андерсен. (Сравнение, кстати, взято не с потолка: своим парадным фасадом Академия выходит на озеро, облюбованное дикими лебедями. Часть лебедей обыкновенно дремлет на берегу прямо на лужайке перед зданием, очевидно, принимая его за своего. А до 1900 года оно еще и было выкрашено в белый цвет.)

Как раз в это время, незадолго до открытия восстановленной Академии, должность профессора датского языка и литературы в ней получает Бернхард Северин Ингеман, знакомый Андерсену с юношества по все тому же «дому у холма» четы Рабеков3. Ингеман с молодой женой переселяются в Сорё и занимают «блестящий, как беленький полевой цветочек, скромный домик», примыкающий к зданию Академии с юго-восточной стороны (Илл. 7). Андерсен в то время учится в гимназии в Слагельсе (см. ниже), всего в дюжине километров от Сорё, и часто навещает Ингемана — его дом кажется Андерсену воплощением поэзии, а в самих супругах он видит еще одних Филемона и Бавкиду. Во время летних каникул он гостит у них целыми неделями, и его воспоминания об этом времени (см., например, «Сказку моей жизни») буквально лучатся счастьем. Неудивительно, что все романтическое действие бабушкиных мемуаров в «Обрывке жемчужной нити» разворачивается именно в Сорё, и, возможно, Андерсен срисовал оттуда не только декорации.

Словно могучий белый лебедь, покоится над глубоким озером в чаще леса «дворец науки», а вблизи его взор наш отыскивает блестящий, как беленький полевой цветочек, скромный домик. Оттуда разносятся по всей стране благочестивые псалмы; к раздающемуся оттуда слову прислушивается даже крестьянин и узнает из него о давно минувших временах и судьбах Дании. Зеленый лес и пение птиц, Сорё и Ингеман — одинаково нераздельные понятия.

Благодаря Ингеману, кроме привычного положения «храма науки», Академия вскоре становится одним из центров притяжения датского Золотого века. Со слов Андерсена, Ингеман как будто никогда не созывал гостей, но они стекались к нему сами — и кто у него только ни бывал: и Торвальдсен (см. главу про «Маленького Тука»), и Бликер (см. главу про «Предков птичницы Греты»)... Сам Андерсен тоже никогда не упускал возможности погостить у Ингемана, когда проезжал через Сорё, — а благодаря его многочисленным путешествиям, такая возможность предоставлялась регулярно. Ингеман прожил в Сорё до конца своей жизни, с 1843 года занимая пост директора Академии. Именно там возникли наиболее известные его произведения, включая исторические поэмы и романы (то самое «слово о давно минувших временах и судьбах Дании»), снискавшие ему славу «датского Вальтера Скотта», религиозные стихи, ставшие популярными песнями благодаря музыке Вейсе, а также упомянутые Андерсеном «благочестивые псалмы» и рождественские гимны.

Ингеман умер в конце зимы 1862 года, уже после написания «Обрывка жемчужной нити», и был похоронен недалеко от своего дома, во дворе монастырской церкви Сорё. Андерсен лично присутствовал на похоронах и даже написал небольшой некролог, который потом цитировал в приложении к «Сказке моей жизни». И дом Ингемана, и здание Академии сохранились до наших дней. Академия даже до сих пор работает, правда, снова в режиме интерната. Все остальное тоже на месте — монастырская церковь, лебеди, лодочная пристань, «Аллея философов»...

Не передать ли теперь слово бабушке?

Еще немного Сорё: гостиница «Рак» и «Аллея философов»

Андерсен очень точно называет Сорё «монастырски-тихим»: аура монастыря ощущается даже далеко за его пределами. Попадаешь в черту города — и время останавливается. Декорации сказки правдивы до неправдоподобия, но вокруг ни души и ничего не происходит — такое ощущение, что вот-вот приедет автобус с актерами в чепчиках и тогда... Но автобус так и не приезжает, и в поисках людей ты, как тот советник Кнап, заходишь в бар — а там двое, включая бармена. Ужинаешь в ресторанчике при гостинице, потому что больше негде, — и за соседним столиком сидят еще двое, с виду командировочные. Наверное, как-то так должен был выглядеть Китежградский академгородок. Идеальное место, чтобы экспериментировать с технологиями (см. главу про «Маленького Тука»), писать стихи (хотя тоже не любые: окрестный пейзаж настраивает преимущественно на то, что Борис Белкин4 называл «про тень березы на траве») и ухаживать за будущими бабушками.

После полудня мы прибыли в гостиницу; в те времена это была лучшая гостиница на всем пути. Окрестности ее были тогда удивительно живописны, да вы, конечно, скажете, что они и теперь не хуже. Расторопная хозяйка, госпожа Пламбек, держала свое заведение в безукоризненной чистоте и порядке.

Проезжая из Копенгагена в Корсёр или обратно, не заглянуть по пути в Сорё — глупо. Во-первых, потому что он очарователен и пропускать такое нельзя. Во-вторых, потому что дорога (а именно трасса Е20), хоть и не проходит через сам город, но находится от него всего в нескольких километрах — рукой подать, а все-таки не проходной двор. В-третьих, это одно из немногих мест, где для «сцепления» андерсеновского сюжета с реальностью вообще не нужно напрягать воображение, ведь здесь в неизменном виде сохранилось почти все из описанного в сказке, от Академии Сорё, где учился будущий дедушка Эмиль5, до той самой гостиницы, где останавливалась героиня с родителями.

Вместе... переправлялись через озеро на «Парнас», словом, провели чудеснейший вечер, какой только запомню! И мне, право, казалось, что если где-нибудь на свете можно писать стихи, так это именно в Сорё, среди его мирной, чудной природы.

Гостиница «Рак» (Илл. 8) («Krebshuset») в свое время была одной из многих между Копенгагеном и Корсёром, ведь до того, как провели железную дорогу, преодолеть этот путь за один день было невозможно. Пока основным способом передвижения был дилижанс, гостиница процветала, и кто там только ни бывал, включая «забавного поэта» Йенса Баггесена. Основной рассказ о нем пойдет ниже, в контексте Корсёра, а здесь осветим лишь историю с упомянутым Андерсеном письмом в адрес хозяйки «Рака», госпожи Пламбек. Пишут, что Баггесен, возвращаясь в 1790 году в Копенгаген из добровольного изгнания после «Хольгеровой распри» (см. ниже), останавливался в этой гостинице и был неприятно удивлен суммой счета, за что устроил хозяйке показательный разнос. Однако уже где-то в окрестностях Рингстеда гнев поэта поутих, и он, терзаемый угрызениями совести, направил хозяйке письменные извинения. Та, в свою очередь, увидев подпись на письме, поняла, что поругалась с самим Баггесеном, и с тех пор его письмо красовалось в гостинице в рамке на стене как особая достопримечательность.

В том виде, в каком застал ее Андерсен, гостиница просуществовала до 1870-х годов, после чего ее пришлось закрыть — очевидно, за недостатком постояльцев, переключившихся на более скоростное железнодорожное сообщение. Современная наследница того «Рака» была открыта в 1929 году почти на том же месте, прямо у проезжей дороги. Андерсен, кстати, неспроста пишет, что окрестности гостиницы «удивительно живописны»: неподалеку от нее дорога подходит почти вплотную к лесистому берегу озера Туэль (Tuelsø), так что пейзажи там почти силькеборгские (см. главу про «Иба и Христиночку»). Оттуда до Сорё примерно полтора часа пешком; со слов бабушки, они приехали в гостиницу после полудня, соответственно, в город должны были добраться часам к трем дня. Это как раз оставляет достаточно времени для однодневной культурной программы: прогуляться по городским улочкам, зайти в монастырскую церковь, сплавать на лодке на противоположный берег озера и подняться на «Парнас» — глядишь, уже и вечер. «Парнасом» называлось — и называется до сих пор — небольшое возвышение на юго-западном берегу озера Сорё (Sorø Sø) (Илл. 9); оттуда открывается великолепный вид на озеро и город, и в какой-то момент там даже было что-то типа нашего ЦПКиО. Пристань, откуда можно было — и до сих пор можно — переправиться на другой берег, находится в западной части сада Академии (Akademihaven); сейчас по озеру между пристанями летом курсирует кораблик под названием (никуда мне не деться от этого) «Маленький Клаус».

При свете луны мы прошлись по «Аллее философов», как называют прелестную уединенную дорожку вдоль озера и болота, ведущую на проезжую дорогу к гостинице.

Дорога, которой дедушка Эмиль провожал бабушку до гостиницы, идет от пристани вдоль берега озера, мимо главного фасада Академии, и плавно перетекает в ту самую «Аллею философов» (Илл. 10), тянущуюся через лес на северо-восток. Аллея эта — тоже интересное место. Она возникла как побочный продукт строительства монахами-цистерцианцами Мельничного канала, описанного в главе про «Маленького Тука»: вырытую землю сваливали вдоль восточного края канала — получилась насыпь, по которой впоследствии проложили дорогу. Мельничный канал сохранился до сих пор, хотя сильно зарос и почти не виден; а вот дорога живет и здравствует, позволяя и сегодня прогуливаться по лесу в вечерних размышлениях, как это в свое время делал Ингеман. Некоторые переводы «Обрывка жемчужной нити» добавляют в картину патоки, утверждая, что «Аллея философов» проходит вдоль берега реки Флом, но это неправда: никакой реки там нет и никогда не было. Название «Флом» (Flommen) относится к заболоченной низине к востоку от аллеи, так что самым корректным, пусть и не самым романтичным, опять оказывается перевод супругов Ганзен, называющих «Аллею философов» «уединенной дорожкой вдоль озера и болота». Впрочем, там и без реки романтики хоть отбавляй: даже стесы на сложенных по обочинам бревнах — в форме сердечек.

Молодец дедушка — все правильно сделал.

Слагельсе: истории из Святой земли

Во времена Андерсена Слагельсе (Slagelse) уже не очень-то сиял жемчужным блеском: по словам самого маэстро, в ответ на вопрос о городских достопримечательностях местные жители пожимали плечами и указывали на новый английский пожарный насос. Все самое интересное в Слагельсе, как и в Рингстеде, произошло значительно раньше. Единственная жемчужина Золотого века, которую можно было бы засчитать городу, — это гимназия, где учился сам Андерсен, но тогда ему пришлось бы поставить себя в один ряд со своими кумирами — даже при андерсеновской «скромности» это было бы чересчур.

Однако если, как и в случае с Рингстедом, не ограничиваться Золотым веком и копнуть поглубже, то про Слагельсе можно рассказать сразу две истории — историю Антворсковского монастыря (Antvorskov kloster) и историю святого Андерса. Обе их Андерсен скорее упоминает вскользь, чем рассказывает, но у него ведь всегда так: заикнется о чем-нибудь мимоходом, а начнешь разбираться — и получается как в той узбекской сказке, где герой стал резать арбуз и провалился внутрь. То же и здесь: стоит лишь немного поскрести, как за парой слов обнаруживаются и история Мальтийского ордена, и легенда о датском флаге, и даже, прости господи, император Павел I.

Начнем с того, что датский король Вальдемар I (см. главу про «Маленького Тука») был почетным рыцарем Иерусалимского ордена Святого Иоанна — того самого, который еще называют орденом госпитальеров и который у нас более известен как Мальтийский. В 1165 году Вальдемар I даровал Иоаннитам земельный надел в Антворскове (Antvorskov), и впоследствии там был возведен монастырь, ставший ордену скандинавской штаб-квартирой. Все доходы с подвластных монастырю земель шли на поддержание предприятий ордена в Святой земле.

Дела в Святой земле между тем шли неважно: крестоносцев гнали отовсюду буквально мокрыми тряпками. В 1187 году, еще до того, как был достроен Антворсковский монастырь, пал Иерусалим, и Иоаннитам пришлось отступить сначала в Триполи, затем, в 1309 году, — на Родос, далее, после полугодовой осады острова турками, перебраться в 1522 году на Сицилию, а после и вовсе семь лет скитаться по Европе с протянутой рукой. Только в 1530 году злосчастный орден получил в лен от испанского короля Мальтийский архипелаг и наконец обосновался там, став, таким образом, «Иерусалимским, Родосским и Мальтийским». Но тут подоспела Реформация. Конфискация имущества церкви лишила орден основного источника финансирования и вынудила иоаннитов пересмотреть свои этические взгляды и фактически перейти на пиратство во славу Господню — во многом благодаря этому орден и выжил. Впоследствии его ждало еще немало приключений, включая расформирование Наполеоном (после захвата Мальты французами в 1798 году) и воссоединение под покровительством Павла I6, благодаря чему ордену удалось переждать черные времена и вернуть утраченные позиции в Европе. Сегодня это государствоподобное образование, имеющее собственную валюту и состоящее наблюдателем при ООН, с резиденций на все той же Мальте, в арендованном у местного правительства форте Сан-Анджело (Forti Sant'Anġlu).

Теперь в город Слагельсе! Какая жемчужина блестит здесь? Исчез Антворсковский монастырь, исчезли роскошные дворцовые покои, даже покинутый одинокий флигель...

История скандинавской штаб-квартиры ордена куда печальнее. Пик расцвета Антворсковского монастыря пришелся на XIII век. К этому моменту он не только стал одним из крупнейших землевладельцев в Дании, но даже успел поучаствовать в обретении ею национального флага: есть версия, что госпитальеры из Антворскова принимали участие в крестовом походе Вальдемара II в Прибалтику (см. главу про «Маленького Тука»), так что красное полотнище с белым крестом, спустившееся по преданию с небес, могло быть всего-навсего их знаменем. Однако оправиться после Реформации Антворсковскому монастырю, в отличие от самого ордена, так и не удалось. Перейдя в 1585 году в собственность короны, монастырь переименовывается в Антворсковский замок и получает статус королевской резиденции, но вскоре выпадает из фавора и отводится под армейские казармы, а бывшие монастырские земли распродаются по частям местным дворянам. К началу XIX века замок приходит в такое запустение, что его решают снести — Андерсен застает монастырь и «роскошные дворцовые покои» уже в руинах. Сейчас они смотрятся еще печальнее: когда Киплинг писал о «наступлении джунглей», то умолчал, что те наступают волнами — сначала зеленые, затем асфальтовые... Смотришь на изображение на табличке, пытаясь, как в Вордингборге, мысленно достроить эту махину поверх немногочисленных заросших развалин (Илл. 11), и не можешь: фрагменты не угадываются. Они скорее похожи на героев известного немецкого мультфильма про камни7: сбились в кучку и пытаются прикрыться этой своей табличкой от сжимающегося вокруг них кольца шоссе. Помогает не очень: до подпирающей с юга трассы Е20 — всего полторы сотни метров. Жаль, что руины говорят только у Высоцкого.

Следы второй истории, упоминаемой Андерсеном в контексте Слагельсе, тоже тянутся из Иерусалима. Святой Андерс жил в конце XII — начале XIII века и был священником в церкви Святого Петра (Sankt Peders Kirke) в Слагельсе. По легенде, он совершил паломничество в Святую землю, а когда пришел час отправляться обратно, то задержался на вечерней мессе, и его спутники, боясь упустить попутный ветер, отплыли без него. Пока святой Андерс смотрел вслед удаляющемуся кораблю и думал, как жить дальше, к нему подъехал всадник и предложил сесть на коня вместе с ним. Святой Андерс согласился и через некоторое время в дороге задремал, а когда проснулся, то обнаружил себя на холме на окраине Слагельсе, а в своих воспоминаниях — не только Святую землю, но и монастыри Святого Иакова Компостельского в Испании и Святого Олафа в Норвегии, а также много чего еще. Когда его спутники по паломничеству год спустя добрались до Дании, стало очевидно, что произошло чудо, и Андерса прозвали святым, а холм, на котором он пробудился, — Холмом покоя (Hvilehøj). До формальной канонизации Андерса, правда, так и не дошло, но рассказывают, что святость его была столь велика, что, молясь под открытым небом, он вешал свою шапку на солнечный луч.

Похоронен святой Андерс там же, в Слагельсе, в церкви Святого Петра, — это с полкилометра на юг от железнодорожного вокзала. На Холме покоя же водрузили деревянный крест, стоящий там по сей день, — о нем Андерсен и пишет. Кстати, замечание о том, что крест «подновляли не раз», тоже с секретом: легенда о святом Андерсе гласит, что когда однажды за крестом перестали ухаживать и он упал, в окрестностях сразу же начался мор скота, продолжавшийся, пока крест не был восстановлен.

От гимназии, где учился Андерсен (ее старое здание8 примыкает к собору Святого Михаила (Sankt Mikkels Kirke) — это в трехстах метрах на северо-восток от церкви Святого Петра) до руин Антворсковского монастыря примерно полтора километра, а от руин до Холма покоя — еще около трех с половиной. Это отличный маршрут для пешей прогулки — в своих воспоминаниях Андерсен пишет, что сам гулял именно так и любил по вечерам сидеть на холме и смотреть в сторону Корсёра, на Большой Бельт и остров Фюн, и потом каждый раз вспоминал об этом, проезжая мимо. Из окна поезда, правда, холм не виден: он находится примерно в километре от железнодорожного полотна; лучше всего его видно с трассы 150 — она почти вдвое ближе. Помашем же холму рукой и направимся туда, куда смотрел Андерсен, — в сторону Корсёра. Следующая — конечная.

Корсёр: датский Распутин и революция в опере

Корсёр (Korsør) — место заколдованное: несмотря на то, что он всю свою историю был проходным двором между Зеландией и Фюном, попасть туда сейчас неавтомобилисту не так-то просто. В наши дни и железная дорога, и автомобильная магистраль проходят в трех километрах к северу от города, поэтому все, кто сейчас переправляется через Большой Бельт (Storebælt), оставляют сам Корсёр в стороне. Теоретически от железнодорожного вокзала до города можно добраться на автобусе, но расписание этих автобусов категорически не стыкуется с расписанием поездов: когда бы ты ни приехал, до следующего автобуса час. Так что если раньше Корсёр проклинали все, кто вынужден был проезжать через него по пути на Фюн и обратно, то теперь его проклинают все, кому надо попасть на юго-запад Зеландии или, наоборот, уехать оттуда.

Тщетные попытки попасть в сам Корсёр я предпринимал дважды, и каждый раз глупо поддавался соблазну не ждать автобуса, а пройтись от вокзала пешком. Первая попытка закончилась для меня плутанием в северных пригородах, и я вынужден был вернуться, не дойдя до гавани какие-то метров восемьсот. Во второй раз я решил поступить умнее и идти вдоль маршрута автобуса — но оказалось, что автобус ходит «туда» и «обратно» разными путями, и на пути «туда» он меня так и не догнал. Пока я шел до гавани, настало время окончания работы общественного транспорта, и мне еле удалось впрыгнуть в последний автобус, идущий в сторону кемпинга, где у меня был запланирован ночлег. Пришлось сдаться и довольствоваться осмотром города из окна автобуса.

Откровенно говоря, от перевода экскурсии в автобусный формат Корсёр не особенно проигрывает. Андерсен очень точно передает впечатление от него устами бабушки во второй части «Обрывка жемчужной нити»: если не знать, что здесь родился Йенс Баггесен, то на жемчужину город при всем его очаровании не очень тянет. Тон задает разве что стоящее на северном берегу залива здание старого вокзала (Илл. 12) — когда переправа через Большой Бельт была паромной, железная дорога вела прямо к гавани. Это и есть то самое место, где во времена Андерсена обрывалась «жемчужная нить».

Нет, есть еще, конечно, Корсёрский замок (Korsør Slot), располагающийся от вокзала на противоположном берегу. Он не только приходится ровесником Вордингборгскому (см., опять же, главу про «Маленького Тука»), но и почти повторяет его судьбу: от обоих уже при Андерсене не осталось ничего, кроме контуров и одной-единственной башни. Правда, поскольку Корсёр, в отличие от Вордингборга, своего стратегического значения со временем не утратил, то после сноса замка здесь сначала организовали береговую батарею, а со временем на прилегающей территории расположилась одна из двух баз датского ВМФ.

Прямо на территории Корсёрского замка и жила семья упоминаемого Андерсеном и в «Маленьком Туке», и в «Обрывке жемчужной нити» поэта Йенса Баггесена: его отец служил при замке клерком, и их дом располагался как раз там, куда падают закатные тени от «обвалившихся старых валов». Оттуда же в стихах Баггесена и «месяц, скользящий над островом»: с валов открывается прекрасный вид на Большой Бельт и на остров Спрог (Sprogø). Остров этот, кстати, пользовался популярностью и у других литераторов, причем не только из-за живописных заходов луны. Дело в том, что с XVI века там существовала перевалочная гостиница для случаев, когда шторм не позволял переправиться через пролив за один прием. Погода не щадила никого, и постояльцами в этой гостинице оказывались люди самого разного социального статуса — но если вдруг туда заносило кого-нибудь рангом повыше, то жилищные условия поразительным образом улучшались. Простым смертным оставалось только отпускать на этот счет едкие замечания, а если меж ними затесывался поэт, то и эпиграммы. («Не дай вам бог попасть на Спрог», — писал, например, в 1709 году уже знакомый нам Людвиг Хольберг.)

Дальше, уже после Баггесена, было еще интереснее. В начале XX века остров Спрог был выкуплен Королевскими железными дорогами, давно лелеявшими планы по постройке моста через пролив. Эскизные проекты обсуждались еще с середины XIX века, но решение о начале строительства было принято только после Второй мировой войны, когда паромы окончательно перестали справляться с трафиком. До этого остров некоторое время использовался как телеграфная станция, а с 1923 года был сдан в аренду под... «исправительное заведение для женщин легкомысленного поведения». Заведение было рассчитано на пятьдесят человек и обеспечивало морально проштрафившимся гражданкам до семи лет принудительной сублимации на фермерских работах в полном отрыве от цивилизации. Считалось, что эта инициатива поможет минимизировать экономические последствия от прироста населения столь безнравственным образом. Однако на не сведущие в экономике массы идея произвела прямо противоположный эффект, и остров начал притягивать мужчин, как магнит. Балансируя между борделем и колонией, заведение просуществовало до 1961 года, пока в конце концов не было упразднено (а вы говорите, когда в Лондоне уже было метро, в России еще не отменили крепостное право). В 1990-х был наконец достроен и введен в эксплуатацию долгожданный мост через Большой Бельт (Storebæltsbroen), и остров Спрог стал служить одной из его опор. Лучший вид на мост — с тех же валов Корсёрского замка. Изящный, легкий, тонкий, он отлично вписывается в пейзаж. Смотрится, как паутинка над водой, — Баггесену бы понравилось. Кстати, вернемся к рассказу о нем самом.

Как и Оденсе для Андерсена, для главной своей жемчужины Корсёр быстро оказался слишком тесной раковиной (судьбы двух писателей вообще очень похожи, особенно в юности). Детство Йенса Баггесена напоминает ранние годы великана Глюма из горинского «Дома, который построил Свифт». В шесть лет он уже свободно читал, в девять — учил писать других детей. Жадно проглатывал самые разные книги, которые подкидывали ему сочувствующие горожане: философию, математику, физику, астрономию — в общем, все подряд, да и вообще предпочитал заниматься только тем, от чего есть чему научиться. Когда болел (а болел часто, как это бывает с умными детьми) — рисовал. Под руководством деда изучил навигацию. В итоге к одиннадцати годам у него была полная голова всякой всячины, и поговаривали, что хорошо бы отдать мальчика в школу. Однако семья его была для этого слишком бедной — отец даже иногда позволял себе оговорки наподобие «шесть детей едят больше, чем пять» (а всего детей в семье было десять). Казалось бы, при таких исходных данных все последующие события вообще не должны были произойти, однако пути Господни, как известно, неисповедимы.

Божественное провидение вмешалось в 1771 году через своего прямого представителя на земле. В тот год Корсёр посетила королева Каролина Матильда, направлявшаяся на остров Фюн вместе со своим фаворитом Йоханном Фридрихом Штруензее (он тоже сыграет свою роль в судьбе Йенса Баггесена, но косвенно и позже). Высокие гости остановились в «Королевском дворце» (так называли корсёрскую гостиницу для августейших особ, где можно было пересидеть непогоду в ожидании переправы), и все окрестные дети сбежались поглазеть на королеву. Та была этим очень тронута и вышла к ним; дети завопили торжественные приветствия — и из всей толпы королева почему-то заприметила именно семилетнего Йенса (пишут, что он то ли лицом был белее прочих, то ли громче всех кричал). Она заговорила с ним, спросила, как его зовут и кто его родители (Баггесен впоследствии писал, что был настолько смущен, что еле смог что-то промямлить в ответ), — и поцеловала его. Сразу после этого королеву позвали обратно в дом, а Йенс остался стоять посреди улицы как громом пораженный. В этот-то момент он все и понял: он был избранным!

Королевский поцелуй стал для него благословением на весь дальнейший жизненный путь. Через шесть лет Баггесен не без помощи добрых людей перебирается в Слагельсе, где его принимают в ту самую гимназию, в которой впоследствии будет учиться и Андерсен. Окончив ее, в 1782 году он отправляется в Копенгаген и поступает в университет, долгое время бедствует и еле сводит концы с концами, но, к счастью, талант сам пробивает себе дорогу: Баггесена рекомендуют Кнуду Рабеку. В результате он становится вхож в «дом у холма» (где потом как раз встретится с Андерсеном), а его стихи появляются на страницах журнала «Минерва» и приносят ему первые овации. Когда же в 1785 году выходят его «Комические рассказы», Йенс Баггесен в свои двадцать с небольшим становится абсолютным фаворитом читающей публики.

Однако какой серьезный литератор согласится войти в историю как автор юмористических стихов? И в 1788 году Баггесен берется за либретто — ни много ни мало к опере «Хольгер Датчанин», дебюту датского немца Фридриха Кунцена. Оба они горят желанием реформировать датскую оперу и имеют свое видение того, какой она должна быть; каждый со своей стороны воплощает это в совместном произведении. В следующем году плод трудов двух амбициозных инноваторов выходит в свет — и тут происходит непредвиденное: оперу яростно освистывают, но не из-за ее музыкальных качеств или исполнения... а на националистической почве. Вокруг оперы разгорается нешуточная «священная война» (она войдет в историю как «Хольгерова распря» («Holger Feud»)), основным лейтмотивом которой является «доколе немцы будут диктовать датчанам, каким должен быть их национальный театр, и вообще, не многовато ли нам немецкого влияния». Дело в том, что, увлекшись революцией в оперном искусстве, незадачливые реформаторы всем своим весом наступили на датскую любимую мозоль. Вопрос немецкого влияния всегда был для датчан больной темой (вспомнить хотя бы историю Вальдемара IV из главы про «Маленького Тука»), а тут еще не успел зарубцеваться скандал вокруг вышеупомянутых Йоханна Фридриха Штруензее и королевы Каролины Матильды. Там, кстати, был целый политический детектив.

Корсёр! Здесь родился ты, Кнуд Зеландский дядюшка, мастер слова, виртуоз остроумия! О месте, где находился твой отчий дом, свидетельствуют ныне одни обвалившиеся старые валы. На заходе солнца от них падает тень как раз на то местечко, где стоял он. С этих валов смотрел ты, «когда был ребенком», и воспевал в бессмертных стихах «месяц, что скользит над островом».

Будь Григорий Распутин немцем, в Петербурге, наверное, в последующие десятилетия тоже не шибко бы жаловали все немецкое — а Штруензее в полной мере заслужил право претендовать на звание «датского Распутина». Дело в том, что королева Каролина Матильда, урожденная английская принцесса, приходилась супругой в буквальном смысле больному на голову датскому королю Кристиану VII, при котором Штруензее состоял придворным лекарем. Получив степень доктора медицины в Кембридже, Штруензее был хорошим медиком, а поскольку еще и нравился королю, то пользовался полным доверием при дворе. Это пришлось как нельзя кстати, когда королева, смертельно обиженная своим августейшим супругом (тот сразу после бракосочетания официально заявил, что любить собственную жену нынче не модно, и пустился в безудержный промискуитет) и нуждавшаяся в утешении, нашла его у мужниного лекаря. Умелый врачеватель быстро залатал сердечные раны королевы, да так, что исследователи до сих пор изучают фамильные портреты, силясь определить, на кого больше похожа принцесса Луиза Августа. И жить бы Каролине Матильде со своим фаворитом в любви и согласии, не окажись Штруензее, ко всем своим талантам, еще и безудержным маньяком до государственных реформ.

Управление страной Кристиана VII не очень занимало, поэтому взять инициативу в свои руки не составило труда. В 1770 году, всего через два года после назначения придворным лекарем, Штруензее убеждает короля распустить Государственный совет и назначить себя Тайным советником, после чего душевный недуг монарха «вдруг» усиливается, и вся власть оказывается сосредоточена в одних руках — начинаются «времена Штруензее». За следующий год «штруензейского абсолютизма» издается более тысячи указов, то есть примерно по три штуки в день. Реформы эти были, конечно, чудовищны: отмена пыток, упразднение цензуры, прекращение государственного субсидирования убыточных производств, сокращение сетки государственных праздников, запрет на работорговлю в колониях, введение налога на азартные игры и наказания за взятки, реорганизация армии, университета и государственных медицинских учреждений... Естественно, долго терпеть такое было невозможно. Сопутствовавшее реформам массовое увольнение высокопоставленных дармоедов создало Штруензее целую армию врагов, да и сыграть на чувствах народа в традиционно монархической стране было несложно: дескать, король вовсе не болен, им просто манипулируют, а жена его — заморская вертихвостка! Да что там: Штруензее даже не знает языка страны, которую пытается реформировать (все дела велись на немецком). Сразу видно: не наш.

Закончилась эта история, как и следовало ожидать, дворцовым переворотом в 1772 году. Штруензее первым испытал на себе отмену собственного указа об отмене пыток, после чего был публично четвертован; королеву же Каролину Матильду заточили в Кронборге, а когда на рейде Копенгагена встал английский фрегат с открытыми орудийными портами, выслали на этом фрегате из страны. Вот такой вышел конфуз.

А теперь представьте себе, что через какие-то полтора десятка лет после истории с немцем, пытавшимся реформировать датское государство, другой немец в сговоре с датчанином пытается реформировать датскую оперу, да еще и эксплуатирует при этом национально значимый сюжет. Самое смешное, что скандала вообще могло не быть: изначально задумывалось создать оперу по мотивам поэмы «Оберон» Кристофа Мартина Виланда (тоже, кстати, немца). Однако в ходе работы Баггесен и Кунцен внесли в оригинальный сюжет ряд изменений, в том числе заменили Гуона Бордосского на Хольгера Датчанина. В конечном итоге акценты сместились настолько, что пришлось уже переименовывать оперу. Баггесен, кстати, в какой-то момент занервничал, начав осознавать степень взрывоопасности эксперимента, но под давлением соратников вынужден был отступить. А зря.

Очевидно, что вся последовавшая травля оперы имела иррациональный характер, и все претензии по части художественности были по сути высосаны из пальца. Одним из застрельщиков враждебного лагеря, например, был тот самый Кнуд Рабек, который, будучи рационалистом, вообще терпеть не мог оперу как жанр. Современные критики сходятся во мнении, что опера была шедевром и Кунцен с Баггесеном сделали все правильно, кроме одного: выбрали не то место и не то время для премьеры. Как бы там ни было, признание, пришедшее два века спустя, создателям шедевра не помогло: после шестого показа оперу убрали из репертуара Королевского театра, а самим Кунцену и Баггесену даже пришлось вскоре покинуть страну.

С этого момента в жизни Баггесена все идет наперекосяк. Он нигде не находит себе места и всю оставшуюся жизнь скитается по Европе, оседая то здесь, то там (за это Андерсен и называет его «исходившим мировой лабиринт»). Много времени живет в Париже, где застает самый разгар Великой французской революции. Периодически возвращается в Копенгаген (тогда-то они и пересекаются с Андерсеном в доме Джузеппе Сибони), снова уезжает. Дважды женится, дважды становится вдовцом, дважды теряет детей, даже оказывается в долговой тюрьме. Вернувшись однажды, обнаруживает, что датский поэтический Олимп в его отсутствие был занят Эленшлегером, яростно кусается, пытаясь вернуть себе первенство, оказывается кусан в ответ, снова уезжает. В последний раз, будучи уже тяжелобольным, он предпринимает попытку вернуться на родину в 1826 году — но доезжает только до Гамбурга. Следуя его последней воле, сыновья хоронят Баггесена в Киле, рядом с первой женой, — туда, на берег Кильского залива, Андерсен и отправляет плыть венок из дикого ясминника.

Но самый грустный юмор всей этой истории состоит в том, что, несмотря на богатое литературное наследие и вопреки своим стремлениям, Йенс Баггесен остался в народной памяти в первую очередь как автор юмористических стихов — тех самых, что прославили его в юности. И Андерсен отчасти способствовал этому, называя его в «Обрывке жемчужной нити» «виртуозом остроумия». Место же основоположника датской романтической поэзии навсегда закрепилось за извечным соперником Баггесена Адамом Эленшлегером — про которого, впрочем, Андерсен почти ничего не написал. Утешит ли тебя это немного, Кнуд Зеландский дядюшка?

Запасные жемчужины острова Фюн

Один из худших кошмаров инженера — собрав что-нибудь нетривиальное из кучи деталей, обнаружить, что остались лишние9. С «Обрывком жемчужной нити» похожая история: Андерсен нанизывает на железнодорожную ветку только города Зеландии, хотя его героиня отравляется в Копенгаген не из зеландского Корсёра, а из Оденсе, что по ту сторону Большого Бельта. В результате нитки хватает только на шесть жемчужин, а две — Нюборг (Nyborg) и Оденсе (Odense) — остаются на скамейке запасных. Впрочем, наверное, это и логично: на протяжении долгого времени «жемчужная нить» действительно обрывалась в Корсёре, а железнодорожный мост между Зеландией и Фюном открылся только в 1997 году. Живи Андерсен в наши дни, может, так и нанизывал бы до самого Скагена.

Но не будем смещать авторские акценты: тем «Обрывок» и хорош, что смотрится цельно. Про Оденсе же лучше всего рассказывает глава о «Колокольном омуте» — разве что упомянутые бабушкой ворота Святого Йоргена в ней не засветились. Будете там — разыщите их: когда-то они были негласной вехой городской черты, поэтому бабушкино путешествие началось именно оттуда. А как доберетесь до Нюборга, не забудьте про замок — он тоже ровесник Вордингборгского. Но это уже совсем-совсем другая история.

Илл. 1. «Bakkehuset» — дом Кнуда и Каммы Рабек

Илл. 2. Фредериксбергский дворец

Илл. 3. Памятник Адаму Эленшлегеру в Сёндермаркене

Илл. 4. Могила Вейсе на францисканском кладбище в Роскилле

Илл. 5. Сорё. Монастырские ворота

Илл. 6. Монастырская церковь Сорё

Илл. 7. Академия Сорё и дом Ингемана

Илл. 8. Сорё. Гостиница «Рак»

Илл. 9. Озеро Сорё

Илл. 10. Сорё. «Аллея философов»

Илл. 11. Слагельсе. Руины Антворсковского монастыря

Илл. 12. Корсёр. Старый железнодорожный вокзал

Примечания

1. Оценить разрушения, причиняемые тексту последовательными итерациями устного пересказа, очень помогает одна веселая игра. Вам потребуется компания из десятка человек и две комнаты. Изначально все игроки, кроме ведущего, находятся в одной комнате, а ведущий — в другой. Его задача — взять с полки первую попавшуюся книгу, прочитать из нее полстраницы текста и запомнить в мельчайших подробностях. После этого книга ставится на место, и в комнату приглашается один из игроков. Ведущий пересказывает ему прочитанное как можно ближе к тексту, после чего игрок приглашает в комнату следующего и пересказывает ему услышанное — и так далее по цепочке. Если вы никогда не помирали со смеху — готовьтесь.

2. На самом деле все еще запутаннее: шведские провинции Халланд и Блекинге, где, по некоторым версиям, произошла вся эта история, на протяжении нескольких веков входили в состав Датского королевства, так что их уроженцев можно формально считать и шведами и датчанами одновременно.

3. Пишут, что знакомство Андерсена с Ингеманом началось с того, что «Маленький Декламатор» заявился к нему похвастаться своей новой трагедией в стихах, добрая половина которой была, из любви к искусству, списана с самого Ингемана.

4. http://bobka.livejoumal.com

5. Тут обнаруживается нестыковка: бабушка говорит, что описываемое происходило в 1815 году, но в это время Академия еще ремонтировалась после пожара — см. выше.

6. Этим объясняется появление Мальтийской капеллы в Воронцовском дворце в Петербурге и Приоратского дворца в Гатчине, а также наличие у Павла I титула Великого магистра.

7. Оригинальное название — «Das Rad», режиссер Крис Стеннер (Chris Stenner).

8. На самом деле гимназия занимала это здание только с 1616 по 1809 год, после чего переехала в новое здание на Бредгеде, где и учился Андерсен; до наших дней оно не сохранилось.

9. На этом даже основан отличный розыгрыш: увидев, как кто-то что-нибудь разбирает, улучите момент и подложите ему в общую кучу несколько посторонних деталей — и добро пожаловать в партер.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |