Дания: Кёге

Германия: Нюрнберг

Швейцария: Нойхаузенам-Райнфалль

Италия: Милан

Отсканируйте QR-код, чтобы открыть электронную карту

Как известно, чтобы устоять на месте, надо бежать со всех ног, а чтобы с этого места сдвинуться — еще как минимум вдвое быстрее. Представляете, какая скорость тогда нужна, чтобы убежать от собственной памяти? «Раз уж приключилась такая беда, ничего лучше путешествия не придумаешь», — скажет пятьюдесятью годами позже Нильс Хольгерссон, но наступит на те же грабли: куда бы ты ни отправился, ты повсюду берешь с собой себя. Нильсу, впрочем, повезло: путешествие с гусями изменило его, и бег прекратился, потому что исчезла сама его внутренняя причина. У героя сказки Андерсена, Кнуда, тоже были все шансы на «выздоровление» — из Дании в Италию путь не близкий, за столько времени должна бы выветриться любая дурь. Но увы: когда персонаж становится заложником личной жизни автора, жернова судьбы неумолимы.

История «Под ивой» во многом автобиографична: Андерсен признавался в своих записях, что в нее «вложено кое-то из пережитого». Написана она была в 1852 году — именно тогда вышла замуж любовь всей жизни Андерсена, «шведский соловей» Йенни Линд1. Героиню истории, конечно, зовут тем же именем («Йенни» — краткая форма от «Йоханна»), по профессии она становится — угадайте кем, а при прощании с главным героем называет его своим братом — явная отсылка к аналогичной сцене между Андерсеном и Йенни, произошедшей во время ее гастролей в Копенгагене девятью годами ранее. В завершение картины траектория бегства главного героя от самого себя подозрительно совпадает с маршрутом очередного заграничного путешествия Андерсена, совершенного в том же 1852 году (кстати, символично тринадцатого по счету).

О масштабе драмы косвенно свидетельствует то, что подобных (почти одинаковых!) сюжетов у Андерсена аж целых три — после «Под ивой» память догоняла его еще дважды, неизменно с перерывом в три года. В 1855 году выходят «Иб и Христиновка», и возникающая поначалу мысль: «Да что ж такое, опять он за свое!» — сменяется облегчением: наконец-то главный герой не просто выжил, но и все у него стало хорошо, а значит, и автор выздоравливает. Однако в 1858 году Андерсена накрывает снова — на этот раз «Ночным колпаком старого холостяка». Размах эскапических путешествий несчастных героев, правда, со временем поутихает: если Кнуд по свежим следам повторил пешком, с котомкой за плечами, весь путь, проделанный его автором в дилижансе, то Иб и Антон предпочитают страдать дома, не выбираясь дальше Копенгагена.

«Под ивой» — одна из самых географически разнообразных историй Андерсена. Соперничать с ней может разве что «Дочь болотного царя», да и то только по части расстояний — центров действия в ней всего два, а пространства между ними как будто не существует. Кнуд же в своем отчаянном бегстве покрывает пешим ходом полторы тысячи километров, минуя четыре страны и пересекая с севера на юг почти всю континентальную Европу (как будто в бурях есть покой!). И везде с ним что-то происходит, хотя в дороге всегда так — знай держи глаза открытыми.

А начинается вся история, как и положено, под ивой, в маленьком датском Кёге — том самом, откуда в «Маленьком Туке» явилась курица. Мы там уже были, но давайте-ка заглянем еще разок.

Кёге: ивы, бузина и водяные мельницы

Окрестности Кёге (Køge) и вправду довольно голы, как пишет Андерсен, — да и нечего там делать, в этих окрестностях. Вся городская жизнь сосредоточена вокруг рыночной площади, где для этого сейчас и ярмарку устраивать не надо. Одноименная река, к которой выходили садики родителей Кнуда и Йоханны, находится от этой площади всего в одном квартале к югу — представляете себе размер городка в те времена, когда это была «самая окраина»? Водяные мельницы, конечно, до наших дней не сохранились, зато садики стоящих по берегам домов (Илл. 1), как и тогда, отгорожены друг от друга кустами бузины и подходят к самой воде: хочешь — играй на лужайке, хочешь — лазай по склонившимся над рекой ивам. Кто постарше, ходит по реке на байдарках, и для них эти ивы работают как флажки на слаломной трассе. В общем, впечатлений пруд пруди и есть по чему соскучиться, окажись ты за тридевять земель из-за безответной любви к подруге детства.

Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз к быстрой речке два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двух ребятишек: Кнуда и Йоханны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом — старая ива. Под ивою-то дети особенно и любили играть — им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду.

Справедливости ради, Кёге — совершенно неподходящее место для начала грустной истории. Наигравшись в маленького любознательного Тука (см. соответствующую главу), пытаешься переключиться на сюжет «Под ивой», уцепиться хоть за что-нибудь, чтобы почувствовать себя Кнудом, — и не можешь. Теплый, почти оранжевый, живой город ничуть не настраивает на требуемый меланхоличный лад. Даже фонтан на привокзальной площади, с конем и крылатой львицей, — единственное, что могло бы, хоть и с большой натяжкой, символизировать историю Кнуда и Йоханны, — и тот не лишен свойственной современному скандинавскому искусству веселой придури. А потом осознаешь, что в этом-то как раз весь фокус, потому что выключатель «ненавижу мельницы, ивы и бузину» находится не иначе как в твоей голове, и от чего зависит его положение, ты и сам не знаешь. То есть от кого. То есть знаешь, конечно. Но это все равно не повод не бежать — вдруг, скажем, где-нибудь в Нюрнберге всего этого нет?

Нюрнберг: бузина, водяные мельницы и ивы

Теория искусств учит нас, что человеческий глаз, в отличие от фотоаппарата, стремится не запоминать детали, а наоборот, забывать их. Это как с математическими формулами: вникнув в суть, понимаешь, как их записать покороче, чтобы потом каждый раз не ломать голову, вспоминая. Такой подход называют «рациональной ленью», однако «иррациональная» лень работает точно так же: в голове каждого из нас сидит демон-упроститель, натасканный во всем искать знакомое и замешивать из этого однородную массу усредненного представления2. Но только с Нюрнбергом этот фокус не проходит.

Андерсен неспроста называет Нюрнберг (Nürnberg) диковинным: если вы задались целью свести вашего демона-упростителя с ума, то вам сюда. Весь город умещается в одном андерсеновском предложении — лучше и не скажешь:

Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки, завитушки, из-под сводов выглядывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Нюрнберг нещадно эксплуатирует эстетику пространства по всем трем измерениям: никаких прямых линий, никакой рациональной шаблонности, никакого имперского монументализма — сплошная сказочная калейдоскопичность и филигрань (даже балконы здесь производят впечатление приделанных к домам буфетов, с их резьбой, шишечками, витражами). Именно поэтому в Нюрнберге, несмотря на его небольшие размеры, ничего не стоит заблудиться: реальное там настолько близко к воображаемому, что запросто можно, как в «Призраке в доспехах»3, прошляпить момент перехода между мирами и остаться в виртуальном лабиринте навсегда.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на Нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды.

Впрочем, эстетика эстетикой, но нельзя жить в обществе и быть свободным от него: первая же встреча с реальным человеком имеет все шансы как подкрепить, так и перевернуть все впечатление от города. Кнуду с первым знакомством в Нюрнберге повезло, хотя здесь тоже не обошлось без авторской оглядки на «кое-что из пережитого»: образ девушки, подарившей Кнуду розу у фонтана на рыночной площади, намекает на андерсеновскую подругу детства Лауру Тёндер-Лунд. Они подружились еще в Оденсе, во время подготовки к обряду конфирмации; Лаура вообще была чуть ли не единственной из сверстников, кто относился к Андерсену тепло, а однажды она даже — догадываетесь? — подарила ему розу. Позже они встретились в Копенгагене, и Лаура помогла Андерсену еще более ощутимо: именно она представила его госпоже Кольбьёрнсен, благодаря которой он стал вхож в дом поэта Кнуда Рабека (тот самый «дом у холма», речь о котором пойдет в главе про «Обрывок жемчужной нити») и обрел влиятельных покровителей. Как еще после этого Андерсен мог изобразить доброе предзнаменование, если не появлением девушки с букетом роз?

Изо всех щелей и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким низеньким домикам, ютившимся внизу, а в одном-то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помещавшейся под самою крышей.

Место, где Кнуду явилось это предзнаменование, тоже символично. Во-первых, «Прекрасный фонтан» (Schöner Brunnen) (Илл. 2) (а речь именно о нем) задумывался в том числе как иллюстрация иерархии ценностей Священной Римской империи4 — уж если где и совершать ритуал принятия присяги трудового мигранта, то именно здесь. Во-вторых, одна из популярных городских легенд о «Прекрасном фонтане» крутится как раз вокруг истории талантливого и влюбленного, но несправедливо отвергнутого подмастерья, а счастье, как известно, это когда тебя понимают. В общем, не слишком ли много совпадений, подумал Кнуд и остался в Нюрнберге до первой бузины.

Канатная мастерская, где по весне герою стало дурно от бузинного цвета, располагалась скорее всего где-нибудь напротив дома Альбрехта Дюрера (Илл. 3), в северо-западной части Старого города (Altstadt). Описанная Андерсеном бревенчатая галерея тянется по верху вдоль всей крепостной стены, но единственное место, где между стеной и идущей вдоль нее улицей хоть что-то помещается, находится в окрестностях ворот Тиргартнертор (Tiergärtnertor). Впрочем, даже если во времена Андерсена застройка была другой (бомбежки Второй мировой внесли свои коррективы), назначить именно это место первым нюрнбергским пристанищем Кнуда имеет смысл, как минимум чтобы два раза не вставать — ведь тут тебе и площадь Тиргартнер-плац (Tiergärtnerplatz), и знаменитый дюреровский заяц, и Нюрнбергская крепость... А в полусотне метров вниз по Бергштрассе (Bergstraße) — еще и крохотная домашняя пивоварня «Альтштадтхоф» (Altstadthof), где за глиняной кружкой самого вкусного в мире (не спорьте) красного пива сам бог велел сопоставить диаметр нюрнбергских сосисок с размером замочной скважины городских ворот.5

Кнуд прожил тут лето и зиму, но, когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города: тут уж бузины не было.

Перекусив, выйдем из ворот Тиргартнертор за пределы крепостной стены и спустимся в бывший ров — там, у подножия крепости, как раз сохранились те самые маленькие огороды, о которых пишет Андерсен. Теперь это, правда, скорее не огороды, а садики — хотя и садиками-то их тоже толком не назовешь: в некоторые даже беседка еле помещается (так, наверное, мы постепенно и докатились до цветов в горшках). Дальше можно прогуляться по рву на юго-запад (против часовой стрелки) до ворот Нойтор (Neutor) и, пройдя через них, снова оказаться в стенах Старого города. А теперь пройдем на юг вдоль Нойтормауэр (Neutormauer) до улицы Ам Халлертор (Am Hallertor), пересечем ее и выйдем через Максплац (Maxplatz) к реке. Здесь начинается самое интересное.

Река Пегниц (Pegnitz) (Илл. 4), на которой стоит Нюрнберг, совсем не похожа на по-домашнему расслабленную Кёге, по крайней мере, в границах крепостных стен. Центр города — каменный, и река в его пределах втиснута в аккуратные, но солидные набережные, переходящие сразу в фасады домов, которые подступают здесь вплотную к воде. Все это могло бы создавать ощущение тоннеля, но Нюрнберг не был бы Нюрнбергом, окажись в нем хоть толика хваленой немецкой прямоугольности. Линии берегов непредсказуемо извилисты, пространство вокруг них — все такое же ломаное: в буквальном смысле нависающие над водой закрытые балконы, мосты, мостики, острова, башенки, галереи, арки, пороги... Все как у Андерсена.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурливую речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница.

Куда-то сюда и перебирается, не выдержав запаха бузины, наш герой, но попадает из огня да в полымя: в центре река, а значит, неизбежны ивы и водяные мельницы, от которых он бежал из Кёге. Во времена Андерсена только в городской черте Нюрнберга насчитывалось более дюжины мельниц различного профиля, и все они изначально были водяными (хотя часть из них в ходе дальнейшей индустриализации была переведена на паровые машины). Увы, ни одна из мельниц до наших дней не сохранилась: все они были серьезно повреждены или разрушены во время Второй мировой войны, а то, что осталось, снесли в рамках программы защиты города от наводнений. Известно, впрочем, что большая часть городских мельниц располагалась в районе острова Шютт (Insel Schütt) (Илл. 5). Возможно, как раз на его берегах и росла та самая старая ива, которая «словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями». Сейчас, пожалуй, самая колоритная ива в центре Нюрнберга красуется на западной оконечности соседнего острова с названием Трёдельмаркт (Insel Trödelmarkt) — на нем, кстати, стоит популярная у туристов Башня палача (Henkerturm). Если ориентироваться на эту иву, то «каменный мост, перекинутый через бурливую речку», — это Максбрюкке (Maxbrücke) (Илл. 6). Ну, или Хенкерштег (Henkersteg) — так даже красивее.

Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая старая ива! Она словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями — точь-в-точь как ива в саду в Кёге.

К сожалению, исследовать нюрнбергские острова на предмет старых ив и воображаемых мельниц получается только с мостов: поскольку дома в Старом городе почти везде подступают вплотную к реке, прогуляться по набережной в привычном смысле здесь физически невозможно. Кое-где по фасадам домов идут пешеходные галереи, но это скорее исключение, чем правило, так что гулять вдоль Пегниц приходится по большей части «змейкой», постоянно переходя через нее туда-сюда6. Начать такую прогулку имеет смысл с очаровательного Цепного моста (Kettensteg) (Илл. 7), к которому мы вышли огородами через Максплац. Как раз неподалеку растет моя любимая ива. А ваша?

У всех домов были балконы но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты стряхнуть их с себя в воду.

Вдоволь нагулявшись (обычно это ощущение настигает где-то на восточной окраине Старого города), имеет смысл перекусить еще раз, а затем не спеша направиться на юго-запад, в сторону церкви Святой Елизаветы (St. Elisabethkirche). Место это не имеет к Андерсену никакого отношения, зато здорово помогает отнестись к трагедии главного героя с юмором — именно там, на Людвигсплац (Ludwigsplatz), расположен ничуть не менее прекрасный, чем собственно «Прекрасный», фонтан «Брачная карусель» (Ehekarussell). Угадывая в скульптурных группах «кое-что из пережитого» и хохоча сквозь слезы, невольно жалеешь, что вся эта прелесть не появилась на сотню с лишним лет пораньше — глядишь, и сам Андерсен бы посмеялся, а там и до счастливого конца недалеко. Но увы: с брачной каруселью (и не только с фонтаном) автору встретиться так и не довелось.

Так где же оскорбленному есть чувству уголок? Чтобы никаких ив, никакой бузины, никаких мельниц? Возможно, где-нибудь в Швейцарии?

Нойхаузен-ам-Райнфалль: водяные мельницы, ивы и бузина

«О путешественник, будь осторожен и держи свое сердце крепко в руках», — писал о Рейнском водопаде (Rheinfall) немецкий поэт-романтик Эдуард Мёрике. Издали этот совет дельным может не показаться — чтобы в полной мере оценить его, придется перебороть неприязнь к мейнстриму и повестись на популярные аттракционы (и уже в процессе осознать, что выдуманы они неспроста). Но для начала — небольшое лирическое отступление.

Проблема формальных рейтингов туристических достопримечательностей в том, что сила производимого впечатления не всегда определяется размером и прочими численными характеристиками. Скажем, Рейхенбахский водопад (см. главу про «Деву льдов») почти вдвое выше Трюммельбахского, но Трюммельбахский буквально вгоняет в транс, а Рейхенбахский, если абстрагироваться от «Последнего дела Холмса», — вообще ни о чем. Если оценивать европейские водопады по высоте, то Рейнский даже в турнирную таблицу не попадает: что такое двадцать с кепкой метров — смех один! Вообще мне не очень понятно, что движет составителями рейтингов водопадов по высоте. То есть понятно, конечно: они тоже люди и поддаются искушению сравнивать то, что проще. Метр или, скажем, секунду легко «пощупать», а значит, и вообразить. С кубическим метром в секунду уже сложнее — особенно если их, как у Рейнского водопада, семьсот. А теперь представьте, что эти семьсот кубометров в секунду не где-то там вдали, просматриваются в бинокль с террасы панорамного ресторана, а пролетают мимо вас с непоколебимостью раскочегаренного тепловоза, и флотилия прогулочных корабликов им — что урагану одуванчик. Представили? Ну вот, теперь можно и про аттракционы.

Двадцать метров — это и вблизи-то не ахти сколько, поэтому встречаться с Рейнским водопадом (Илл. 8) надо совсем лицом к лицу. Сделать это можно тремя способами, и каждый по-своему хорош. Самый простой (и самый дешевый) — это смотровая площадка у подножия утеса, на котором по всем правилам сказочной эстетики стоит замок — в нашем случае это замок Лауфен (Schloss Laufen). Попасть на площадку можно через территорию замка (он, кстати, того стоит), спустившись по колоритной мокрой лестнице. Вид на водопад с площадки не очень (не всем идет ракурс снизу вверх), но здесь и не в панораме суть. Чтобы понять, что такое семьсот кубометров в секунду, их нужно не видеть, а прочувствовать всем телом — как раз для этого смотровая площадка и предназначена. Она не просто примыкает к потоку, а нависает над ним — скромненько, с краешку, но достаточно для того, чтобы ощутить эту проносящуюся под ногами беснующуюся массу. Конь бежит — земля дрожит.

Конечно, так и подмывает забраться непосредственно в водопад, чтобы прочувствовать все семьсот кубометров в секунду совсем по-настоящему. Специально для этого особо отмороженные натуралисты осваивают каякинг, нормальным же людям остается довольствоваться прогулочными корабликами. Чуть ниже смотровой площадки есть пристань, откуда ходит паром на противоположный берег Рейна, к замку Вёрт (Schlösschen Wörth), — там начинаются все маршруты. Есть несколько на выбор — короткие подешевле, длинные подороже. Не поскупитесь, берите сразу два: один короткий, до скалы Райнфалльфельзен (Rheinfallfelsen), что в самом центре водопада, второй — длинный, круговой. Они разные, и каждый имеет свои прелести.

Там, где Рейн одною бесконечною волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух белоснежные облачные массы, как будто тут была колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно вьющаяся по ветру лента, — Кнуду вспомнилась водяная мельница в Кёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Со скалой Райнфалльфельзен напрашивается специфичная аналогия. Если вам случалось бывать в местечке Лосево на севере Ленинградской области, то вы наверняка знаете, что такое «Жандарм» — здоровенный такой кусок гранита, метра на полтора торчащий из воды посреди потока, доставляя массу веселья туристам-водникам, развлекающимся на Лосевских порогах. А теперь представьте себе такое же, но в пятнадцать раз больше, причем вместо бурой торфяной Вуоксы — бирюзовый Рейн, а вместо порогов — двадцатиметровый водопад. И на самой верхушке скалы — смотровая площадка, малюсенькая, человек на десять. Не забудьте, кстати, ветровку: водяной пыли в воздухе висит столько, что мокрые будете насквозь. Зато побываете, что называется, в самом глазу бури, или, по Андерсену, в «колыбели облаков, где радуга порхает над водою, словно вьющаяся по ветру лента».

Что до вышеозначенных наставлений немецкого поэта, то истинную цену им понимаешь там, где меньше всего этого ожидаешь. Длинные маршруты прогулочных корабликов подходят почти вплотную к каскаду, но основное их достоинство не столько в этом, сколько в неожиданном сопутствующем трюке: капитан ставит судно носом к волне и подходит как можно ближе... а потом внезапно выключает двигатель. Всего секунд на десять, но уже первых пяти из них достаточно, чтобы почувствовать, «чего ты стоишь на земле нашей грешной». Поток почти моментально разворачивает кораблик бортом и уносит прочь от водопада с таким ускорением, что из-под тебя скамейка выезжает. Не будешь держать свое сердце крепко в руках — смоет, утащит, и привет.

Впрочем, при всем своем волшебстве Рейнский водопад в нашей сказке, увы, глубоко вторичен. Дурная голова ногам покоя не дает: Кнуд не справляется со своим сердцем, но вовсе не из-за водопада, а из-за водяной мельницы на северном берегу Рейна. В тексте о ней не говорится, лишь парой штрихов намечается образ, а между тем мельницы стояли на этом месте еще с XI века, и одну из них Андерсен видел живьем. В 1852 году она выполняла роль источника энергии для местного металлургического завода и сохранилась в неизменном виде до сих пор. Впрочем, драматизма в ней сейчас ощущается куда меньше, чем в воображаемых нюрнбергских.

Куда ж теперь идти солдату, чем еще отгородиться от воспоминаний? Может быть, Альпами?

Милан: Санта-Мария Нашенте, «Да Скала» и комната сто один

Реакция на выдающиеся произведения искусства редко бывает однозначной — мало того, зачастую именно неоднозначность отзывов и выдает настоящий шедевр. Способность произведения не только восхищать, но и отталкивать говорит о том, что оно задевает за живое — а значит, завоевывает больше умов разного склада и порождает больше «ноосферных возмущений», чем творения с однополярной репутацией. Один из подобных клубков противоречий возник вокруг Миланского кафедрального собора (Илл. 9) (Duomo di Milano, или Santa Maria Nascente, то есть собора Рождества Пресвятой Девы Марии) — туда-то мы сейчас и направляемся по следам нашего героя.

Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, словно изваянного со всеми своими остроконечными башнями, шпицами, высокими сводами и лепными украшениями из снегов его родины.

Саркастический Марк Твен, честивший Венеру Урбинскую на чем свет стоит (см. главу про «Бронзового кабана»), очутившись на площади перед Дуомо, вдруг растаял и записал в дневнике следующее:

Какое он чудо! Какой величественный, какой торжественный, какой громадный! И при этом так изящен, так воздушен, так грациозен! Целый мир в каменном массиве — и при этом зыбкий ледяной узор, готовый растаять от одного дыхания.

Перси Биши Шелли облюбовал в Миланском соборе место у витражного окна за алтарем и ходил туда читать Данте (а не на крышу, как пишет Вайль, хотя сравнение ее многочисленных башенок, шпилей, игл и прочих «сталагмитов» с сумрачным лесом — просто в яблочко). А вот у «мастера эффектных афоризмов» Оскара Уайльда собор, напротив, вызвал брезгливость и отвращение:

Собор ужасен. Внешнее убранство уродливо и безвкусно. Детали проработаны сверх меры и размещены так высоко, что их невозможно разглядеть. Все в нем отталкивающе — впрочем, благодаря своему размеру и тщательности исполнения, это очень масштабный и впечатляющий провал.

Романтик Андерсен примкнул к группе поклонников собора, выразив свои впечатления так:

Первым чудом искусства, увиденным мною в Италии, был Миланский собор — эта мраморная глыба, обточенная и преображенная искусством архитектора в арки, башни и статуи, рельефно выступавшие при ярком свете луны. Я взобрался на самый купол и увидел вдали цепь Альпийских гор, глетчеры и роскошную зеленую Ломбардскую долину.

Неудивительно, что андерсеновский герой идет по стопам своего создателя, точно так же взбираясь на самый верх собора, откуда любуется пейзажами и обретает наконец долгожданное умиротворение.

Что отличает архитектурный шедевр, так это способность выигрышно смотреться с любого расстояния. По этой части среди европейских соборов уверенно лидирует Антверпенский: его экстерьер выверен настолько тщательно, что он одинаково хорошо смотрится и издалека, и вблизи. Миланский Дуомо издали, наверное, был бы похож на заиндевелый ангар, но, к счастью, окружающая застройка и размер прилегающей площади не позволяют посмотреть на него более чем с пары сотен метров. Ну и слава богу — это не то большое, что видится на расстоянии, тут надо влезать в самые чудеса. Чем и предлагаю заняться.

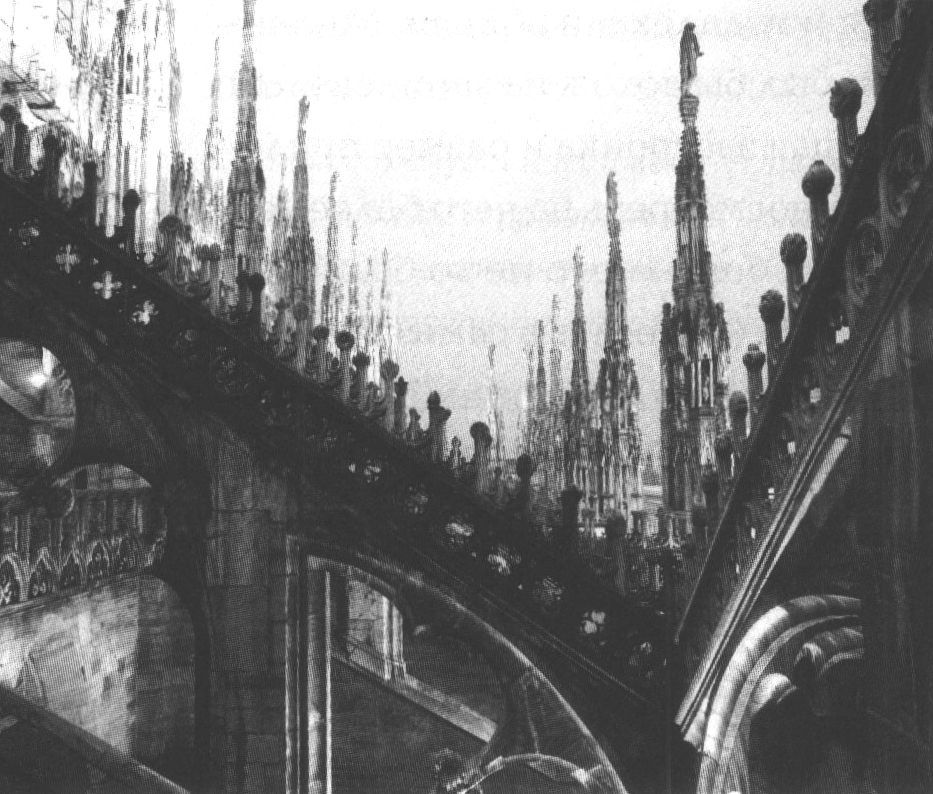

Когда узнаешь, что на работу над Миланским собором ушло пятьсот с лишним лет, даже не особо удивляешься: одних только статуй, которые улыбались Кнуду из-за каждого угла, здесь насчитывается почти три с половиной тысячи. Подъем на крышу напоминает «кривой стартер», так что пока его преодолеешь, волей-неволей рассмотришь каждую деталь. Тесный колодец каменной винтовой лестницы выходит на крышу бокового нефа в полусотне метров от главного фасада, в сторону которого тянется под аркбутанами (еще одно новое слово) длинная галерея. Там как раз самая красота: пока идешь, ощущаешь себя персонажем какой-то сумасшедшей трехмерной картины в духе Гигера (Илл. 10). Уайльд, кстати, справедливо сетовал, что многие детали убранства собора невозможно толком разглядеть, однако на тщательности их проработки это никак не сказывается: элементы декора, задвинутые в такие темные углы, что их и в упор-то не сразу различишь, по своей ювелирности ничуть не уступают тем, что на виду. В своих критических суждениях Уайльд, похоже, не учитывал, что храмы возводятся не только ради эстетического ублажения скучающих снобов, — Гауди, например, на подобные претензии отвечал, что его работу будут рассматривать ангелы. Вайль называет этот феномен «художественным бескорыстием», хотя мне кажется, тут не только в художественности дело: когда заказчик есть Любовь, халтурить попросту рука не подымается (московский храм Христа Спасителя не в счет). Возможно, здесь и кроются корни любой профессиональной этики — во славу Господа ведь не только храмы возводят.

Из каждого уголка, выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи.

У самого фасада галерея упирается в еще одну лестницу, которая ведет уже на крышу центрального нефа, то есть на самый верх собора. Массивность скатов, сложенных из толстенных мраморных плит (как это все стоит вообще?), визуально компенсируется ажурностью частокола мраморных же игл по краям. Кругом тишь, благодать, никто не гонит — сиди себе хоть весь день с небом наедине, читай Данте (Илл. 11). Вспоминаешь, где ты, только когда собираешься спускаться вниз: табличек «Выход» над лестницей две, и стрелки на них указывают в противоположные стороны.

Но как бы благостно ни было на крыше собора, искать в Милане спасения от мыслей об оперной диве — все равно что прятаться от сабли в ножнах, особенно учитывая, что театр «Ла Скала» (Teatro alla Scala) от Миланского собора всего в двух кварталах. Самый короткий путь между ними — через галерею Виктора Эммануила II (Gallerie Vittorio Emanuele II), соединяющую Пьяцца-дель-Дуомо (Piazza del Duomo) и Пьяцца-делла-Скала (Piazza della Scala). «Самый короткий», впрочем, не значит «самый быстрый»: галерея и сама-то по себе хороша, а если еще посередине поставить, скажем, пианино (что периодически и делается), то не присесть где-нибудь с краешку с бокалом санджовезе — страшный грех. Главное, в театр не опоздать. А может, и не главное...

Он взбирался на самую вершину: над головою его расстилалось голубое небо, под ногами — город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина, ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом.

Что, кроме личных мотивов автора, заставило хозяина тащить Кнуда в оперу, не совсем понятно. Разворачивайся история на полвека раньше, можно было бы предположить, что они просто зашли туда хорошо провести время и на оперу попали случайно: до XIX века в «Ла Скала» что только ни устраивали, вплоть до карточных игр. Возможно, так оно и было — не обязаны же персонажи быть современниками автора. Но что если Андерсен намеренно отправил своих персонажей именно в оперу, чтобы «отпустить» одно из собственных воспоминаний? Что если сцена встречи героев срисована с натуры? Андерсен ведь даже количество ярусов в зале неправильно посчитал (их шесть, а не семь) — переволновался, что ли, увидев на сцене свою Йоханну?

Гипотеза, конечно, красивая, но, к сожалению, несостоятельная. Даже случись Йенни Линд выступать в «Да Скала» (нахрапом выяснить это не удалось: ее мемуары оказались слишком уж объемными), быть непосредственным свидетелем этого Андерсен никак не мог: до 1852 года он был в Милане только один раз — за семь лет до знакомства с Йенни. Впрочем, самая убедительная выдумка — та, в которой есть осязаемая доля правды. Например, сцена, когда после спектакля восторженные зрители выпрягают лошадей из кареты Йоханны и сами везут ее, действительно имела место — только было это не в Милане, а в Вене и в 1846 году. (Андерсен, правда, преуменьшил ретивость поклонников: в тот раз ценители искусства заодно еще и покалечили кучера.) Вот как после этого не путать автора с его лирическим героем?

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружилась...

Случайно встретить Йоханну там, где, казалось бы, ничто уже о ней не напоминало, было, конечно, очень символично. Как будто с разбегу впечатываешься в зеркало, а оно тебе и говорит: чудовищ не существует, они рождены сном твоего разума. Хватит бегать, пойдем домой. Кнуд намек как будто понял, но не до конца — иначе поспешал бы не торопясь. Сам Андерсен в 1852 году ехал в Милан через перевал Сен-Готард (St. Gotthard Pass — тот самый, где знаменитый Чёртов мост), а обратно — через Шплюген (Splügenpass); они располагаются на одинаковой высоте и оба открыты для проезда ориентировочно с июня по октябрь. Кнуд мог отправиться домой либо через один из них, либо через знакомый Андерсену по другим поездкам перевал Симплон (Илл. 12) — этот путь длиннее, зато там точно ходили упомянутые в сказке почтовые кареты, для которых расчищалась дорога (и вновь см. главу про «Деву льдов»). Как бы там ни было, с Альпами не шутят: когда местные жители рекомендуют не соваться в горы, они обычно дело говорят. Кнуд не послушался и в результате и сам пропал, и подал дурной пример Антону из «Ночного колпака старого холостяка», а заодно и Юргену из сказки «На дюнах» (сравните, кстати, как-нибудь видения героев в финале этих трех историй).

В отличие от своего героя, Андерсен вернулся домой из Милана целым и невредимым — и угробил впоследствии еще немало персонажей, покуда у него не заросло. О реакции Йенни Линд на эти недвусмысленные послания история умалчивает: ее официальные мемуары (материалы для которых, кстати, отбирал ее муж) заканчиваются 1851 годом. Но, возможно, нам же и лучше: из-за стола надо вставать чуть-чуть голодным.

Илл. 1 Река Кёге

Илл. 2. «Прекрасный фонтан» в Нюрнберге

Илл. 3. Крепостные стены Нюрнберга напротив дома Дюрера

Илл. 4. Река Пегниц. Искусственный порог у моста Максбрюкке

Илл. 5. Река Пегниц в окрестностях острова Шютт

Илл. 6. Мост Максбрюкке и ива на острове Трёдельмаркт

Илл. 7. Крепостные стены Нюрнберга и Цепной мост

Илл. 8. Рейнский водопад

Илл. 9. Милан. Собор Санта-Мария Нашенте

Илл. 10. Подъем на крышу собора Санта-Мария Нашенте

Илл. 11. Крыша собора Санта-Мария Нашенте

Илл. 12. Дорога из Италии в Швейцарию через Симплонский перевал

Примечания

1. Та самая оперная певица, портрет которой изображен на купюре в пятьдесят шведских крон и к любимому дубу которой на острове Фьядерхольмен в Стокгольмском архипелаге сейчас водят экскурсии.

2. Очень наглядно по этому явлению прошелся Рэй Бредбери в своем рассказе «Песочный человек».

3. «Ghost in the Shell», серия культовых анимационных фильмов по миру киберпанка.

4. Зная это, уже не удивляешься, почему статуи пророков там расположены на самой верхушке, а ученых — у подножия, между антигероями и чертями.

5. Нюрнбергские гастрономические легенды путаются в показаниях по части сюжета, но в одном сходятся: благодаря своей фирменной худобе, местные сосиски можно при необходимости просовывать куда угодно.

6. Популярное здешнее развлечение — побывать на всех мостах, не пройдя ни по одному из них дважды. Заодно и теорию графов вспомните.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |