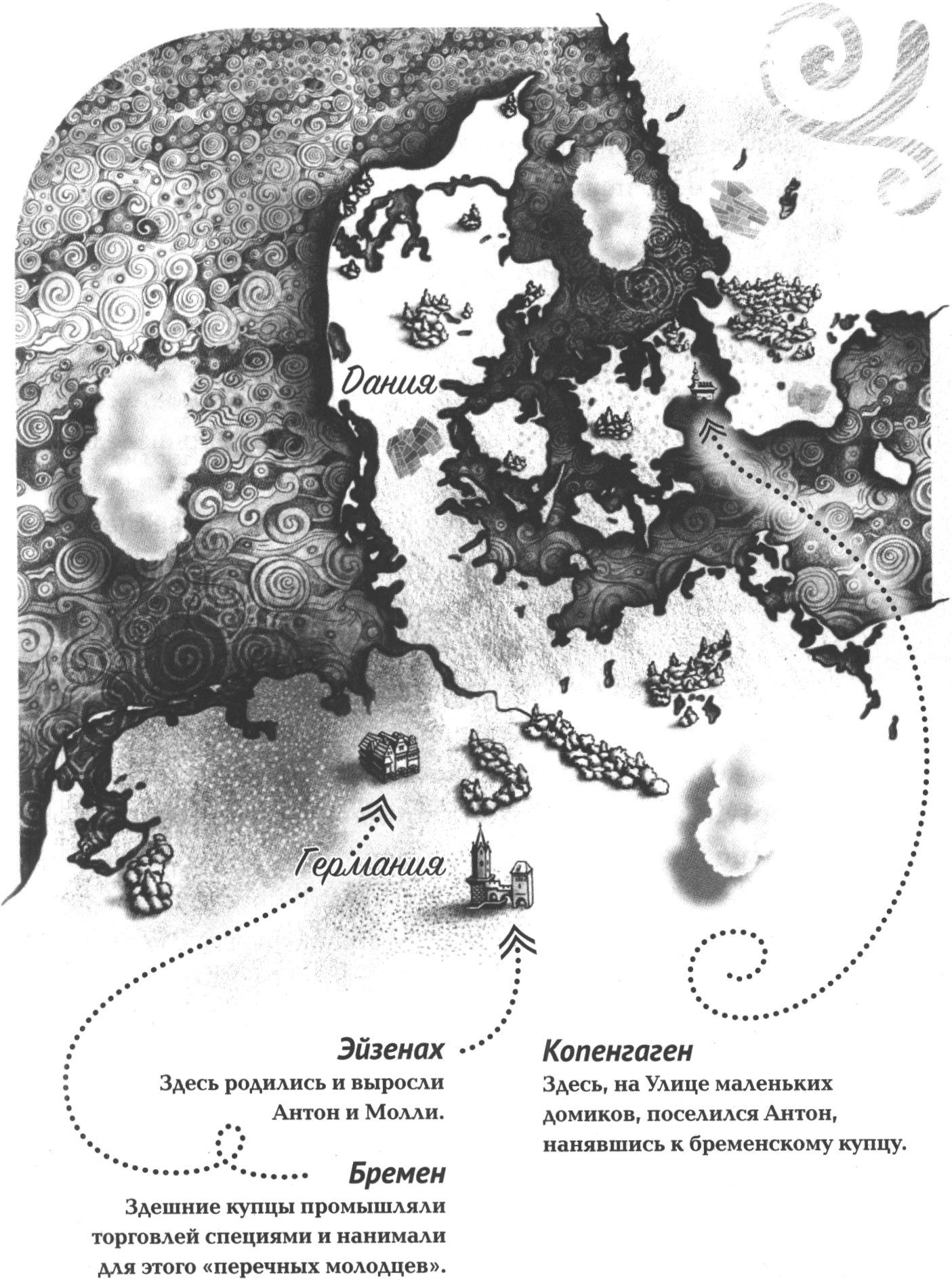

Дания: Копенгаген

Германия: Веймар — Зеттельштедт — Эйзенах

Отсканируйте QR-код, чтобы открыть электронную карту

В «Ночном колпаке» у Андерсена нагорожено почище, чем у самого Вагнера: и Тангейзер, и святая Елизавета Венгерская, и Ганзейский союз... Списать это на профессиональное воображение сказочника было бы слишком просто, и начинаешь искать концы. Концы, что неудивительно, приводят в Германию. Удивительно же другое — то, что Германии в сказках Андерсена непропорционально мало.

Из тридцати заграничных поездок Андерсена через Германию пролегали двадцать четыре. И дело тут не столько в любви Андерсена к этой стране (хотя это тоже правда: его мировая слава началась именно оттуда), сколько в причинах сугубо логистических. Выезжая из Дании по суше, Германии в любом случае не миновать, а уж направляясь в Швейцарию или Италию, ее вообще приходится проехать насквозь. Зная же талант Андерсена черпать сюжеты из окружающей среды, тем более удивляешься, насколько малая толика его немецких впечатлений отразилась в сказках. В письмах, в комментариях, в дневниках — сколько угодно. А вот в сказках — ну Нюрнберг в «Под ивой», ну Нойенкирхен в «Затонувшем монастыре» (и то непонятно, который — в одной Нижней Саксонии мест с таким названием штук шесть), ну вот Эйзенах и Веймар в «Ночном колпаке». И все. Братьев Гримм, что ли, испугался?

Сопоставление Германии со всеми остальными странами на карте путешествий Андерсена пропорциональности не добавляет — судите сами. Из тридцати поездок: Германия — двадцать четыре визита, Швейцария — двенадцать, Франция — одиннадцать, Италия — семь, остальное — шесть и меньше. А теперь сравним с географией его произведений: из девятнадцати сказок, привязанных к реальной местности, в Германии разворачивается действие трех, в Швейцарии — двух, в Италии — трех. Остальное — Дания. Несправедливость вопиет еще громче, если посмотреть статистику по городам: из всех задействованных немецких городов меньше всего сказочных событий (будем честны: ноль) происходит в самом любимом городе Андерсена — Веймаре. Это совершенно дезориентирует и вносит в план экспедиции непоправимую ошибку, избежать которой можно только предварительно немного высунувшись из сказки — что мы сейчас и сделаем. Для этого, правда, придется поставить сказку с ног на уши и начать с конца. Ну, точнее, почти с конца.

Веймар: если бы не Лист

Город Веймар (Weimar) (Илл. 1), куда предательски укатила героиня «Ночного колпака», стал для Андерсена, по его собственным словам, второй родиной. За двадцать четыре своих визита в Германию писатель был в Веймаре восемь раз и всегда находил там самый радушный прием — в том числе при дворе великого герцога Карла Александра Саксен-Веймар-Эйзенахского. В записях Андерсена сохранилась масса дифирамбов городу и его обитателям, и было за что: в Веймаре с ним носились, как с писаной торбой. Наперебой звали обедать, водили по памятным местам, приглашали читать сказки в придворном литературном кружке, отмечали его сходство с Шиллером (с чем сын Шиллера, правда, был не до конца согласен), а внук Гёте Вальтер даже переработал его «Импровизатора» в драматическую пьесу, которую показывали в доме Гёте. В общем, полная противоположность саркастичному Копенгагену.

Впервые Андерсен оказался в Веймаре именно благодаря Гёте-младшему. То есть изначальный план, конечно, состоял в знакомстве с Гёте-старшим, но увы — во время первого путешествия в Германию (1831) Андерсену еще нечем было отрекомендоваться, а на момент выхода немецкого издания «Импровизатора» (1835) Гёте-старшего уже не было в живых. Зато его невестка, однажды прослышав, что Андерсен гостит у Мендельсона в Лейпциге, специально приехала туда на поезде из Дрездена, чтобы повидаться лично. Узнав от нее, что Гёте-младший настолько увлечен его творчеством, что даже порывался сам ехать в Копенгаген знакомиться, Андерсен сделал робкий вывод, что в Веймаре ему будут рады, — и предчувствие его не обмануло.

Впрочем, при всей значимости фигуры, было бы несправедливо утверждать, что Андерсен стремился в Веймар только ради Гёте. Дело в том, что само присутствие Гёте в Веймаре было не случайностью, а прямым следствием культурной политики, начатой еще бабушкой великого герцога Карла Александра, герцогиней Анной Амалией Брауншвейгской. Бойкая бабушка в свое время настолько увлеклась воспитанием сыновей в духе Просвещения, что превратила Веймар в сплошной культурный фестиваль: сначала пригласила Христофа Мартина Виланда на роль преподавателя, затем подтянулись Гёте с Шиллером — ну и завертелось. Сын, а затем и внук герцогини достойно продолжили ее дело, активно культивируя почву и засеивая ее талантами, в результате чего Веймар въехал из эпохи Просвещения в свой «золотой», а затем (после смерти Гёте) и «серебряный» век, не снижая оборотов. Город удерживал статус интеллектуальной столицы Германии и «Афин на Ильме» чуть ли не до самой Ноябрьской революции 1918 года, и все это время в нем кишмя кишели блестящие умы, привлекая сюда как новых деятелей культуры и искусства, так и охотников до коллекционирования социально-культурных связей. Андерсен принадлежал к числу и тех, и других, так что его появление в Веймаре было просто неизбежным.

Все проходит, все изменяется! Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился восточнее Эйзенаха, совсем в другом конце страны; это был город Веймар.

Все визиты Андерсена в Веймар пришлись на самый разгар его «серебряного века», то есть когда ни Гёте, ни Шиллера уже не было в живых, но на смену им пришли деятели ничуть не меньшего масштаба. В частности, одной из самых видных фигур в Веймаре того периода был не кто иной, как Ференц Лист, в 1848 году приглашенный туда на должность придворного капельмейстера. Пишут, что он согласился на это предложение не от хорошей жизни: предшествовавший тому десяток лет бурной концертной деятельности напрочь отбил у него охоту к музыкальному просветительству (публика, «медленно воспринимающая возвышенную красоту в прекрасном», предпочитала чего попроще) — но умище-то куда девать? А вот в роли капельмейстера и при патронаже великого герцога можно было самостоятельно определять репертуар театра, всласть экспериментировать и нести культуру в массы, не особенно эти массы спрашивая. И тут мы начинаем потихоньку приближаться к контексту нашей истории.

Дело в том, что Лист был страстно увлечен творчеством Вагнера и всячески его продвигал. Листа даже называют вагнеровским добрым гением: считается, что своим успехом в Германии Вагнер обязан именно ему. Вагнер мог бы, наверное, вырулить и сам (у «Лоэнгрина» были все шансы не повторить первоначальный провал «Тангейзера»), но в самый неподходящий момент в Дрездене объявился русский анархист Михаил Бакунин, и все пошло кувырком. Композитор настолько проникся идеями Бакунина, что забросил уже на тот момент принятого к постановке «Лоэнгрина» и приложил все силы к активному участию в Дрезденском восстании 1849 года, в победе которого видел способ достичь не столько политических, сколько художественных целей. Когда восстание было разгромлено прусскими войсками, а Бакунин отправился на историческую родину убирать снег, на политически неблагонадежного капельмейстера Вагнера начала охоту вся полиция Германского союза. Вот тут-то и выяснилось, как хорошо иметь в числе своих поклонников Ференца Листа: тот укрывал Вагнера у себя в Веймаре около недели, успев за это время показать ему местную постановку «Тангейзера», затем выхлопотал для него поддельный паспорт и от греха спровадил из страны. Уже за границей, отдышавшись, Вагнер осознал, что надо бы все-таки поставить «Лоэнгрина» — но где? О дрезденской сцене не могло быть и речи, и тут опять пришел на помощь Лист, взявшись организовать премьеру у себя в Веймаре — с нее-то и начался триумф Вагнера на родине. Одна веймарская постановка принесла композитору больше славы, чем все предыдущие дрезденские. В короткий срок «Лоэнгрин» разошелся по всем театрам страны, и скоро уже сам Вагнер, сидя в Цюрихе безо всякой возможности высунуть оттуда нос, называл себя единственным немцем, не слышавшим «Лоэнгрина».

Так вот, именно на свою постановку «Лоэнгрина» Лист затащил Андерсена во время его визита в Веймар в 1851 году. Андерсен на тот момент уже был немного знаком с творчеством Вагнера: за несколько лет до этого ему доводилось слышать в Лейпциге увертюру к «Тангейзеру», и она ему даже понравилась — не исключено, что этим Лист и воспользовался в попытке окончательно обратить Андерсена в свою веру. Обращение, однако, не задалось: Андерсен еле высидел спектакль и впоследствии признавался, что музыка Вагнера чересчур «аналитична» для него. Но, судя по всему, какой-то осадочек все-таки остался, и четыре года спустя Андерсен навещает Вагнера в Цюрихе, а еще через три выходит «Ночной колпак старого холостяка», в котором явно просматриваются фрагменты тангейзеровского либретто, включая его географическую привязку — Эйзенах, Вартбург и Зеттельштедт.

Молли плакала, и Антон плакал — все эти слезы соединились теперь в одну, отливавшую яркими радужными красками: Молли ведь сказала Антону что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!

Как итог сказанному — рискну предположить, что если бы не Веймар и насыщенная культурно-политическая жизнь его обитателей, то «Ночного колпака» в том виде, в каком мы его знаем, могло и не быть. Скорее всего, Андерсен просто не уделил бы «Тангейзеру» достаточно внимания, чтобы из него выросла самостоятельная история. Но история выросла, а Веймар, сделав свое дело, скромно удалился. В результате в тексте он встречается только в виде мимолетного упоминания, да и то, скорее всего, из-за все той же Йенни Линд (см. главы про «Под ивой» и «Иба и Кристиночку»): как раз в Веймаре Андерсен виделся с ней в 1845 году. Внимание, вопрос: куда после этого могла уехать возлюбленная главного героя Молли?

Впрочем (и это предостережение от упомянутой в самом начале непоправимой ошибки), отсутствие в «Ночном колпаке» Веймара как места активного действия — совершенно не повод экономить на нем. Ощущение от этого города очень похоже на то, какое испытываешь, попав в общество доброжелательных и хорошо воспитанных людей, которые во всем на голову выше тебя, но при этом еще и живы. Вдруг чувствуешь, что где-то в районе солнечного сплетения разжимается кулак, и сразу хочется притихнуть, благоговейно замереть в уголке и впитывать, как губка. Делать это можно сколько душе угодно: пока напитаешься, жизнь закончится. Переводя в цифры — визит в Веймар невозможно утрамбовать в один день, даже если ограничиться только андерсеновскими местами (Илл. 2, 3): при всей кажущейся компактности он внезапно оказывается бесконечным изнутри, как НИИЧАВО. Пробежался наскоро по местам из одиннадцатой главы «Сказки моей жизни» (и совестно-то как — торопиться среди такой красоты) — глядишь, уже и вечер. Так и уезжаешь, ничего не успев, с разинутым ртом. Сам Андерсен, кстати, уезжал не лучше:

Оставить Веймар было для меня почти то же, что оставить родину, и когда я, выезжая из ворот города, обернулся, чтобы бросить на него последний взор, сердце мое сжалось от грусти — для меня как бы кончилась прекрасная глава моей жизни. И мне казалось, что дальнейшее путешествие уже не будет иметь для меня никакой прелести.

Не будем, однако, спешить во всем соглашаться с маэстро, тем более что и сам он впоследствии передумывал не раз. Нам еще будет что почитать перед очередной поездкой в Веймар, а сейчас вернемся-ка лучше к Тангейзеру и нашим героям — их история только начинается.

Зеттельштедт: если бы не фрау Голде

Вагнеровское либретто образовалось в результате слияния двух самостоятельных легенд: собственно легенды о рыцаре-поэте Тангейзере и легенды о вартбургском состязании миннезингеров, также известном как «Вартбургская война» или «Война певцов» (Sängerkrieg). В изначальной, народной, трактовке легенды о Тангейзере, взятой Вагнером за основу, замок Вартбург (Wartburg) фигурировал только косвенно — дескать, главный герой собирался туда на абстрактное состязание певцов, да не тут-то было. Однако Вагнер, побывав в Вартбурге за три года до написания «Тангейзера», не мог пропустить такую роскошную декорацию. В результате, по его версии, Тангейзер, выпутавшись из объятий сладострастной богини Венеры, идет замаливать грехи в Рим не напрямую, а в обход, через Вартбург, где и становится участником «Вартбургской войны».

К замку Тангейзер должен был подойти с востока — судя по тому, что грот Венеры, в котором он так удачно провалялся до самого легендарного состязания, находится в Зеттельштедте (Sättelstädt), в трех железнодорожных станциях от Эйзенаха (как раз по пути из Веймара). В «Ночном колпаке» Андерсен пишет, что «близ Эйзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей» (со смотровой площадки Вартбурга ее хорошо видно), и одну из них зовут «горой Венеры» (Venusberg). На карте, однако, такое название искать бесполезно, только запутаешься: официальное название этой горы — Хёрзельберг (Hörselberge); своим юго-восточным склоном она как раз упирается в станцию Зеттельштедт. Именно сюда из Эйзенаха бегали подростками Антон и Молли, хотя легко сказать — «бегали»: там только в одну сторону километров десять, а потом еще наверх карабкаться.

Близ Эйзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена — ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут ее горой Венеры: по преданию, здесь жила Венера, древняя языческая богиня; но немцы переименовали ее в госпожу Голле, которую знает в Эйзенахе каждый ребенок.

У Андерсена верхушка Венериной горы (Илл. 4) описана как «совершенно голая». На самом деле там все-таки кое-что растет, но причину скупости на флору осознаешь, только поднявшись на самый гребень: ветер там такой, что немногочисленные корявые сосны стелются под уклоном градусов шестьдесят. Впечатление усиливается за счет того, что пешеходная тропа от Зеттельштедте поднимается в гору обходным путем, заходя ей в тыл с севера; этот склон Хёрзельберга пологий, тропа идет траверсом через красивый буковый лес (не по такому ли скучал Антон в Дании?), и подъема почти не замечаешь, а потом сразу хлоп! — и полукилометровый обрыв. Далее тропа продолжается вдоль гребня в обе стороны: левая, восточная, ее часть ведет обратно к станции (этим путем хорошо возвращаться), а правая, западная, — к пещерам. Я говорю «к пещерам», потому что их там на самом деле две — собственно грот Венеры (Venushöhle) и так называемый грот Тангейзера (Tannhäuserhöhle). Почти на самом гребне стоит небольшой гостевой домик, от него до грота Тангейзера примерно пятьсот метров на запад, после чего тропа плавно забирает к северу и углубляется в лесок — оттуда еще метров двести до грота Венеры. Итого вся прогулка от станции — максимум километра три пешком.

Грот Венеры еще в дохристианские времена служил капищем языческой богини Гольды (она же фрау Голле, она же — о сколько нам открытий чудных! — госпожа Метелица). Когда и с какого перепугу Гольду отождествили с Венерой, не совсем понятно, но не исключено, что это был побочный эффект принятия христианства: северогерманская Гольда была рыжеволосой красавицей, а для воинствующих христиан все языческие красотки на одно лицо. С распространением мифа о Дикой охоте Гольду назначили ее предводительницей в Северной Германии1, а гроту, соответственно, досталась роль «конечной станции»: считалось, что охотничья процессия в конце пути скрывается именно там. Однако по мере становления христианства окраска мифа о Дикой охоте из нейтральной постепенно превратилась в негативную, и, естественно, гора Хёрзельберг и ее окрестности оказались среди первых попавших под раздачу — их начали ассоциировать с нечистой силой. Все признаки были налицо: мало того, что гора лысая, так еще и по форме на гроб похожа. Масла в священный огонь подлило и то, что в гроте Венеры обитало с десяток разновидностей летучих мышей, а в его глубине, как выяснилось впоследствии, журчали подземные ключи, отраженные звуки которых трактовались местными жителями как то ли стоны грешников, то ли адские вопли нечестивых утех (возможно, отсюда и Венера). В итоге грот со всей очевидностью был заклеймен как вход в преисподнюю, и долгое время его чурались и обходили стороной.

Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала: — Ну-ка, постучи и крикни: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори Тангейзеру!»

А теперь представьте себе героев Андерсена — двух подростков, подначивающих друг друга крикнуть на пороге геенны огненной: «Фрау Голле, отвори Тангейзеру!» И у более-то смелой девчонки, чем Молли, язык бы отнялся — что уж говорить про робкого Антона. Впрочем, сказки сказками, но чтобы в полной мере прочувствовать ситуацию, надо, конечно, прокричать заветную фразу самому. Дело вроде бы нехитрое: сошел с тропы, немного попрыгал по замшелым камням — и вуаля, ты у входа. Но поскольку это так легко, то и сделать это может каждый, а боги, знаете ли, тоже люди. Поэтому сейчас вход в грот Венеры прегражден железной решеткой (олицетворяющей, видимо, Верного Эккарта), и в гости к богине послушать подземные ключи уже так просто не напросишься, а звать ее сквозь прутья как-то язык не поворачивается.

Совсем другое дело — грот Тангейзера (Илл. 5). Он и по форме-то на грот Венеры куда больше похож (может, их нарочно переименовали, чтобы отвадить туристов?). Спускаться к нему — целое приключение: метров пятнадцать полуползком по наклонной скале (ступеньки как бы есть, но выкрошены почти заподлицо). Над спуском — поручень с устрашающей табличкой на немецком, но если вокруг никого, то и перевести некому. Остается только притвориться шлангом и ползти, перекрестясь.

В Тангейзеры меня не приняли — то ли не вышел чем, то ли кричал робко, то ли действительно грот не тот, — так что пришлось не солоно хлебавши лезть обратно на скалу и жить благочестиво. Легендарного же героя разверзшийся чертог наслаждений завлек промеж лилий на целых семь лет, как раз до самой кульминации вартбургских певческих состязаний. Последуем-ка за ним, а то и Антон с Молли уже заждались.

Эйзенах: если бы не Герман I

Искать в Эйзенахе (Eisenach) андерсеновские места — затея сомнительная. Никаких описаний города в «Ночном колпаке» нет, и единственное, что остается, — бесцельно слоняться и ловить авторское настроение. Здесь это не очень сложно: Эйзенах — очень подходящий фон для истории старого холостяка. Есть в нем какое-то почти трагическое сочетание системной аккуратности с легким (а кое-где и нелегким) запустением в мелочах: где-то дверь облупленная, где-то опавшие листья скопились в углу, где-то дом заброшен... Пытаешься поначалу списать это на принадлежность к ГДР, но вовремя одергиваешь себя: Веймар ведь тоже не за тридевять земель, а какой контраст.

Прогуливаясь по городу (Илл. 6) и глазея по сторонам в поисках аутентичных декораций, параллельно задумываешься о датировке событий «Ночного колпака» — и здесь, несмотря на недостаток характерных деталей в тексте, все-таки есть за что зацепиться. Термин «перечный молодец» («pebersvend»), которым Антона наградили в Копенгагене, вошел в обиход в начале XVI века, а значит, Антон мог быть если не ровесником, то современником одного из самых известных жителей Эйзенаха — Мартина Лютера. Дом Лютера на Лютерплац (Lutherplatz), 8, сохранился до сих пор2; теперь там музей, так что если захотите чуть глубже прочувствовать эпоху, можно еще и заглянуть внутрь. Если же вы по музеям не ходок, то просто ищите вокруг постройки, которые старше XVI века. Ну, или доверьтесь интуиции, и они сами вас найдут — взять, например, те же ворота Святого Николая (Nikolaitor) по дороге с вокзала в центр.

Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Эйзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться, зато много думал о ней.

Эйзенах расположен у подножия (и частично на склоне) цепочки холмов, на одном из которых и стоит замок Вартбург. Чтобы добраться до него, нужно пересечь город с северо-востока на юго-запад (в процессе вы заметите, что постепенно поднимаетесь вверх по склону), а как начнется Тюрингенский лес (Thüringer Wald), просто выберите себе по вкусу одну из многих троп и следуйте указателям. До замка пешком всего километра полтора, и это еще один способ примерить на себя Антонову счастливую юность. Тюрингенский лес в этой части преимущественно лиственный, светлый; после дождя солнце, пробиваясь сквозь мокрую листву, играет в каплях — чувствуешь себя словно внутри огромной хрустальной люстры (Илл. 7). Ну и, конечно, сам Вартбург там очень к месту: что может быть романтичнее, чем в просвете между кронами деревьев вдруг увидеть вдали замок на вершине холма (Илл. 8).

«Хороши датские буковые леса!» — говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где вьющиеся растения обвивали каменистые скалы; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские!

Главное, ради чего имеет смысл попасть в Вартбург (кроме внутреннего двора с кованым колодезным воротом в виде дракона (Илл. 9) — привет дворцу Гуэля в Барселоне), — это Зал певцов (Sängersaal) и находящаяся в нем фреска с изображением «Вартбургской войны». Зачем, спросите вы, у Андерсена ведь нет про нее ни слова? Да, но именно эта сцена дает понять, насколько похожи судьбы андерсеновского и вагнеровского героев. Андерсен неспроста оговаривается, что «святая Елизавета нисколько не была похожа на Молли»: и андерсеновский Антон, и вагнеровский Тангейзер блуждают между одних и тех же огней и наступают на одни грабли, просто, если можно так выразиться, с противоположных концов. Искушенный в наслаждениях Тангейзер ожидает понимания от благочестивой племянницы ландграфа — и в результате отправляется в Рим молить о прощении грехов. Робкий и благочестивый Антон ожидает понимания от смелой и чувственной Молли — и в результате отправляется в Бремен наниматься выездным приказчиком к черту на рога. Но от себя не убежишь, как глубоко ни загоняй и как далеко ни беги — хоть в Копенгаген, хоть в объятия богини, хоть в Нюрнберг, хоть в Милан. Тангейзер, не найдя забвения в гроте Венеры, умирает с именем возлюбленной на устах, Антон, так и не забывшись до конца в делах вдали от родины, умирает в бреду под яблоней из детства, осененный милостью все той же святой Елизаветы. Хотя Тангейзеру, наверное, все же полегче: уж лучше дома, чем одиноким стариком на чужбине.

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось все-таки увидать его еще раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Эйзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; все было, как во времена его детства.

Кстати, о чужбине — давайте-ка уже вернемся к началу сказки и проведаем нашего героя в его маленьком домике.

Копенгаген: если бы не Ганза

И то, что Антон нанялся на работу именно в Бремене, и то, что его хозяин торговал пряностями, и даже то, что его лавка в Копенгагене располагалась на Хюсхенстреде (см. ниже), — все недвусмысленно намекает на Ганзейский союз. Долгое время Ганза была крупнейшим оптово-розничным посредником в европейской торговле: ганзейский купец мог, скажем, закупить в Норвегии корабельный лес, в Швеции — смолу, потом продать их в Голландии, а на вырученные деньги купить там для последующей перепродажи предметы роскоши, привезенные из Средиземноморья (куда они, в свою очередь, попадали из Азии). Ганза просуществовала с XIII по XVII век, но именно в XVI веке возникло прозвище «перечный молодец», что, конечно же, неспроста. Дело в том, что это был самый расцвет эпохи Великих географических открытий, когда появление новых торговых путей привело к взрывному увеличению потока азиатских товаров — и в том числе пряностей — в Европу. Чтобы не захлебнуться этим потоком, нужен был хорошо организованный канал сбыта, и ганзейские купцы как раз его предоставляли. Товар закупался оптом в крупных перевалочных пунктах и оттуда попадал в распределенную сбытовую сеть, финальными звеньями которой на удаленных территориях были выездные приказчики — такие, как Антон. Благодаря новой азиатской логистике, в XVI веке на их прилавках появились пряности — тогда-то ганзейских приказчиков и прозвали «перечными молодцами». Конечно, в то время Ганза была уже не та, что раньше, но отдельные ее города — например, Бремен и Любек — все еще продолжали держать марку, и именно бременские купцы владели значительной долей скандинавского рынка пряностей. Поэтому Андерсен и пишет, что «люди считали Антона бременцем».

Отношения между Ганзейским союзом и Данией никогда не были безоблачными (бодания происходили регулярно и с переменным успехом — см. главу про «Маленького Тука»), но это совершенно не мешало немцам селиться в датской столице и вести там свои дела. Корни немецкого купечества в Копенгагене настолько глубоки, что их можно найти даже в самом названии города: «København» переводится с датского как «Купеческая гавань». Привлеченные его удачным расположением, немецкие купцы начали активно селиться там еще в XIII веке, то есть буквально сразу же после получения Копенгагеном городской хартии, а через сто лет поток мигрантов возрос настолько, что город чуть ли не стал совсем немецким. Держась друг друга, немцы старались селиться покучнее и зачастую занимали улицы и кварталы целиком — и это, естественно, не могло не отразиться в городской топонимике. Например, современная улица Виммельскафтет (Vimmelskaftet), один из сегментов пешеходной Стрёгет (Strøget), в то время называлась Тюскмангеде (Tydskemannegade), то есть «Немецкой улицей». И тут мы подходим к истории той самой «Улицы маленьких домиков» — Хюсхенстреде (Hyskenstræde), с которой и начинает свой рассказ Андерсен.

Улица, на которой располагались лавки, а по совместительству и дома ганзейских приказчиков, относилась к тому же кварталу, что и Тюскмангеде, и ее тоже поначалу называли «Немецкой улицей», но в другом варианте написания — Тюскернсгеде (Tydskernes Gade). Естественно, наличие двух улиц с почти одинаковыми названиями, да еще и примыкающих друг к другу (Тюскмангеде представляла собой северную границу квартала, а Тюскернсгеде — восточную), постоянно приводило к путанице, и в середине XV века Тюскернгеде переименовали в Хюсхенстреде — очевидно, по визуальной ассоциации3. Это решило одну проблему, но тут же создало другую, связанную с тем, что во многих культурах «маленькими домиками» принято называть не только собственно дома небольшого размера, но и... туалеты. И пес бы с ним, скажете вы, мало ли на свете охотников до неуместных шуток — да только эта шутка была официально закреплена копенгагенской топонимикой тех времен. Дело в том, что в XIV веке к югу от Тюскмангеде как раз располагались общественные туалеты; специально для них на берегу Фредериксхольмского канала был построен помост на сваях — соответственно, вся конструкция называлась «Мостом маленьких домиков» (Hysekebro). Достояло это сооружение до XV века или нет, история умалчивает, но память о ней была жива, так что жить на улице с названием «Хюсхенстреде» никто не захотел, и пришлось ее снова переименовывать — на этот раз в «улицу Лассе Виндерс» (Lasse Winders Stræde). Процедура, правда, затянулась лет на пятьдесят, и за это время к названию «Хюсхенстреде» успели попривыкнуть, поэтому, когда новое название вступило-таки в силу, его пришлось во избежание путаницы употреблять в паре со старым: «улица Лассе Виндерс, бывшая Хюсхенстреде». Это, в свою очередь, оказалось слишком длинно, и от первой части в конце концов отказались в пользу более привычной второй. Таким образом, в XVI веке название «Хюсхенстреде» закрепилось за улицей окончательно — как раз когда Антон и перебрался в Копенгаген. Что называется, вот уж не везет так не везет: мало того что жизнь не удалась и помер на чужбине в одиночестве, так еще и на улице с таким именем. Она и сейчас-то, кстати, не очень — против кармы не попрешь.

В отличие от самого героя, дальнейшая судьба его прозвища, наоборот, комична. Слышали когда-нибудь выражение «старая перечница»? Так вот, это оно и есть, правда, в более позднем варианте: женский аналог «перечного молодца» появился в Дании на двести лет позже оригинала. Эти «пряные» прозвища и связанные с ними розыгрыши для холостяков и незамужних старше тридцати практикуются у скандинавов до сих пор и имеют статус национальной традиции. Например, холостой датчанин, выйдя из дома в утро своего тридцатилетия, запросто может обнаружить во дворе стилизованную мельницу для специй, собранную добрыми друзьями из подручных материалов, ну а густо поперчить юбиляра в этот день только ленивый не норовит. В Сети можно найти множество фотографий этой церемонии (ищите картинки по слову «pebersvend») — выглядит страшно весело, хотя комментарии от представителей других стран обычно звучат как «хорошо, что я не датчанин».

В общем, по нынешним меркам не так уж и страшен холостяцкий колпак, как нам его намалевал Андерсен. То есть, возможно, он и был таким, пока его не сделали шутовским — а что стало смешным, то, как известно, более не страшно. Даже если этот смех — сквозь слезы.

Илл. 1. Веймар

Илл. 2, 3. Веймар. Парк-Ан-дер-Ильм

Илл. 4. Гора Венеры близ Зеттельштедта

Илл. 5. Грот Тангейзера близ Зеттельштедта

Илл. 6. Эйзенах

Илл. 7. Тюрингенский лес в окрестностях Вартбурга

Илл. 8. Вартбургский замок

Илл. 9. Внутренний двор Вартбургского замка

Примечания

1. Кто только ни возглавлял Дикую охоту в разных местностях, вплоть до Вальдемара IV и сэра Фрэнсиса Дрейка.

2. Он сильно пострадал во время Второй мировой войны, но сейчас восстановлен в первозданном виде.

3. Андерсен лукавит, говоря, что «немцы тут ни при чем»: датское hysken восходит к нижненемецкому hüsken — букв. «маленький домик».

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |